(一)莲花落的起源

历史上唱诵佛歌时有“一朵两朵莲花落”和“莲花开时众生乐”之说,莲花落也称“莲花乐”“莲花闹”“莲花落”“数莲花”等,是一种原始的剧种。它的历史可以追溯到唐五代时期的“散花乐”。莲花落这个名称最早出现于南宋时期,原叫“落花”,是佛教劝善和募捐的一种演唱形式。佛祖的塑像坐在莲花宝座上,莲花是佛家的花,因此叫莲花落,也叫莲花乐,或落子。典籍中最早记载见于南宋普济的《五灯会元》“俞道婆,金陵人,买油滋为生业。一日,闻贫子唱莲花落:‘不因柳毅传书信,何缘得到洞庭湖?’忽然契悟。”由此可知宋时已有丐者行乞时演唱莲花落,此后在民间广泛流行。从宋代一直到明代,莲花落都是处于社会下层的民间艺术。清代乾隆年间是莲花落兴盛的时期,这时有民间和专业两种演出,专业艺人卖艺,多在民间花会上演出,旗籍子弟多走局票演。他们的演唱与乞丐的演唱有所区别,乞丐演唱的“莲花落”称“大口落子”,专业艺人演唱的“莲花落”称“小口莲花落”。专业艺人演唱的“莲花落”其演出形式分单唱、对唱、彩唱三种,其中单唱、对唱只用竹板、节子板伴奏,彩唱则由锣鼓伴奏。光绪年间,慈禧太后曾数次召莲花落艺人进宫演唱,赏赐颇丰,并着选赵星垣等十几个艺人入宫充任教习,教宫中太监演唱。由此,莲花落又一度昌兴。其间,京城中多有莲花落会社成立。清末,莲花落与十不闲合流,一起演出,并称“十不闲莲花落”。民国初年,莲花落女艺人迭出,二十世纪三四十年代莲花落常常在北京杂耍园子、天桥、东四一带演出。同时,莲花落在发展过程中与全国各地的民间音乐相结合,成为在全国各地都十分流行的说唱品种。如:河南北部的落腔、河北南部的武安落子、山西晋东南的上党落子。民国以后逐渐衰微。至今仍活跃在我国演艺舞台上的莲花落品种有绍兴莲花落、江西新干莲花落、云南姚安莲花落、太原莲花落、汉中莲花落、陕北莲花落、山东莲花落、闽东莲花落等。有些品种虽不以莲花落命名,但莲花落唱调也是它们演唱曲调之一,如:山东琴书、胶州琴书、兰州鼓子、四川扬琴、四川清音等。

莲花落的流变情况

|

|

分支 |

||

|

莲花落 |

大板莲花落(大口莲花落) |

晋中莲花落 |

太原莲花落 |

|

山东落子 |

|

||

|

太平歌词(相声演员演唱) |

|

||

|

数来宝(对口快板)——快板——快板剧——快板书 |

|

||

|

竹板书 |

|

||

|

数莲花(南京) |

|

||

|

温州莲花 |

|

||

|

福建莲花落 |

|

||

|

湖北莲花落 |

|

||

|

广西莲花落 |

|

||

|

小口莲花落 |

彩扮莲花落(什不闲) |

二人转——吉剧、龙江剧——辽南剧 |

|

|

评剧 |

|||

太原莲花落的发展过程经历了从无到有,由盛到衰的过程。建国初期太原莲花落问世。面世后,取得了巨大的社会效应,各种太原莲花落作品活跃在太原的各种电视台、电台和大大小小的舞台上,深受欢迎。有一些经典的段子在太原可以说是家喻户晓。从观众的不同层次上看,太原莲花落不仅深受广大市民的喜爱,也受到了专业人士的广泛好评。1963年冬,太原莲花落第一次与太原观众见面,《三进太原》在晋祠庙会上一出演就全场火爆,掌声经久不息。在和平剧场,太原莲花落《孩子多了累坏娘》演出后,晚会到了高潮,这是太原莲花落第一次登上剧场舞台。从此之后,太原莲花落便好似一股巨大的冲击波,席卷了三晋大地。太原莲花落在上世纪八、九十年代初达到了高潮。人们对太原莲花落表现出的极大兴趣与高涨热情,绝不仅仅是一时的愉悦所致,它所带来的社会效应是不可估量的,它满足了人们热爱家乡、热爱地方文化的情绪,也从另一个侧面反映了古城太原深厚的文化底蕴。1995年,太原莲花落在进京参加演出中获得极大的成功,在太原文艺界引起震撼。

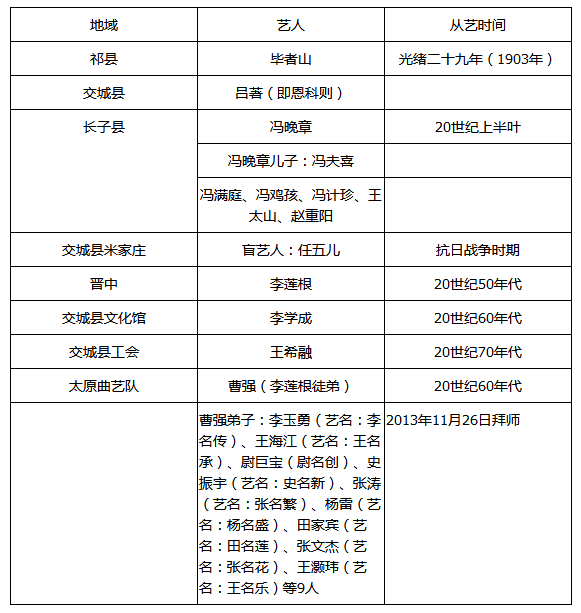

曹强是太原莲花落发展的代表人物,在太原莲花落的发展过程中起到了至关重要的作用。1962年太原25岁的相声演员曹强,主动担当填补太原没有自己曲艺空白的任务。通过走访民间艺人创立了独具特色的太原莲花落,40多年来,曹强不仅在表演上精益求精,而且在创作上也硕果累累。他创作了近二百篇作品,多次在省市电台、电视台播出,形成了强烈的轰动效应,成了山西的一个品牌。并且在多年的发展中创立了自己的表演特色。

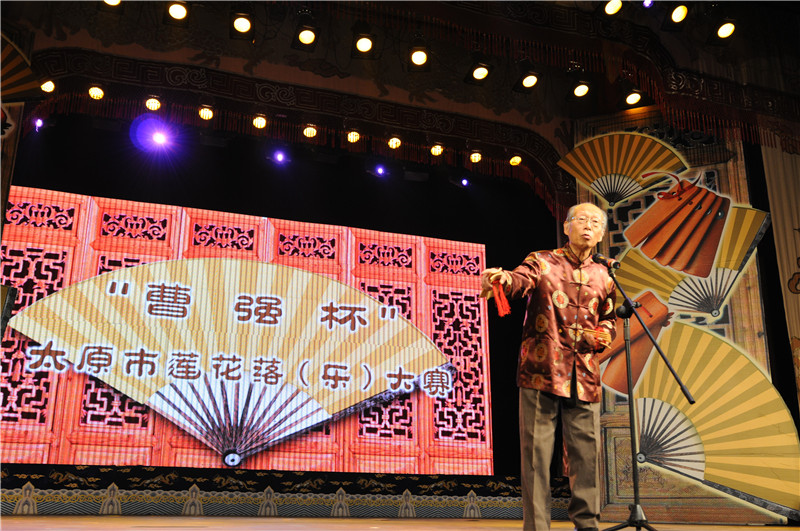

太原莲花落从创立至今,能够走向成熟,并在曲坛独树一帜,与曹强对太原莲花落呕心沥血、锲而不舍的研究、创作是分不开的。2013年,山西省曲艺协会、太原市文广集团、太原市歌舞杂技团等多家单位举办了首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛。2013年11月27日,曹强先生正式举行收徒仪式。9名弟子中,年纪最大的54岁,最小的21岁。他们立志,要传承创新繁盛太原莲花落。2017年7月,王名乐被授予太原市非遗传承人,太原莲花落继续活跃在剧社、电视及网络等各大场所及媒体中。王名乐说,“现在太原莲花落创作还是延续我师傅的风格,但是也有所创新,唱的还是贴近生活的故事,题材也是同百姓有共鸣的题材。我的创新,就是从一个人的表演变成了两个人的表演,我和我的同门大师兄李名传两个人在舞台上表演,这样的形式更鲜活,有点像相声或者快板的形式。”

目前,王名乐作为太原莲花落的非遗传承人,在教学方面,不断培养新人,在专业方面不断出新作品,先后创作太原莲花落《赔母鸡》、《太原行》、《新街新巷新面貌》、《我妈说》、《机迷不机迷》、《巧嘴》、《酒迷》、《我的家》、《妈妈有话说》、《儿子的烦恼》、《机不可失》等。并举得一些成就,如:2014年5月太原莲花落《新梦游三晋》荣获山西“龙城乐”曲艺大赛金奖。2015年6月原创莲花落《机迷不机迷》入围文化部群星奖。2017年9月原创莲花落《太原行》受邀参加中央电视台《还看今朝》栏目。2017年12月太原莲花落《儿子的烦恼》荣获中国“和平杯”大赛优秀节目奖。2018年1月荣获太原市委宣传部“时代新人”称号。2018年2月受邀录制中国首届非遗春晚在央视和江苏卫视播出。

目前,太原莲花落的传承也出现了困境,主要表现在:

(1)太原方言逐渐衰微,民众对方言的陌生使得太原莲花落失去了生存的土壤,而且使方言中蕴含着的几千年晋阳文化的精髓也逐渐淡出文化视野。传承人王名乐说,“现在,会说太原话的人真是越来越少了,可这是我们老祖宗留下的根,留下的文化,你连这个都不传承,其他要想传承就更难了。”

(2)传承出现断层也是太原莲花落日渐式微的重要原因。现如今的年轻人对于新兴科技的依赖造成了不想学习不愿探索的现状,没有人愿意学习这门艺术,即便有家长让孩子学习课外兴趣,在学习任务重的时候还是选择了放弃。

(3)艺术作品缺乏创新。

(4)缺乏有力的传播团队。

(5)网络电视等传媒的发展,造成太原莲花落观众群的流逝。

(6)演员收入不客观,随着演出量减少、微薄的收入难以生存,造成很多人放弃传承这项技艺。

太原莲花落要想进一步发展,需要做出以下努力:

(1)提升演员素质。莲花落的传承最终靠人来传承,要使得莲花落经久不衰,必须提高演员的文化素养,多读书,多观察生活。在保留莲花落鲜明艺术特色的基础上,不断地对表演形式、语言、唱腔等进行改革、创新,努力适应迅速多变的生活和飞速发展的时代,才能长盛不衰。

(2)多出好作品。随着生活节奏的加快,观众的欣赏水平进一步提高,要要创作适应各种场合演出的现代新短篇新段子曲目。在内容上,选用贴近生活,贴近时代的题材,瞄准人们普遍关注的生活热点。抓住能使观众容易在感情上产生共鸣的典型事例,用莲花落特有的艺术魅力撞击观众的心灵 。

(3)加强宣传推广。随着网络传媒的发展,莲花落由之前的繁盛逐步走入低潮,加强莲花落的宣传推广尤为重要。因此,要使太原莲花落逐渐走进千家万户,需进剧场,上电视,上网络直播等,逐渐拓宽市场,加大宣传力度。

(4)加强人才的培养。人才的培养可遇不可求,但太原莲花落培训基地举办七年多,两个半,一周八次课,逐步培养学生对莲花落的热爱,让更多的人喜爱太原莲花落,从事太原莲花落的传承工作。

(5)凝练团队,发挥团队作用。太原莲花落的传承出现断层,光靠一己之力难以使太原莲花落传播久远,因此要加强团队的培养,发挥团队的宣传推广作用。

(6)争取政府支持。在民间支持的同时,政府应加大对太原莲花落资金、政策方面的支持,传承中华曲艺文化,让太原莲花落走进千家万户。

表演者常为一人,自说自唱,自打七件子伴奏。所谓七件子乃是分执于两手的竹板,右手所执两片大竹板,左手所执五片小竹板,大竹板打板,小竹板打眼,相互配合有板有眼,说唱之词则随着板眼节奏进行表演,所以俗称为“七件子”。表演时,先打大竹板,间配小竹板,打板三巡之后,开始说唱,以唱为主,间以夹白,边唱边说,抑扬顿挫,尾音稍长,极富韵味。

传统乐队

最初有单弦伴奏,后来就变成表演者自打七件子进行表演。

(一)唱腔

过去晋中落子以唱为主,四句唱腔来回反复,从头唱到尾。不管什么词儿都用这四句唱腔去套,使人感到单调乏味,而且对刻画人物、表述情节都很不利。改革中借鉴山东快书的某些特点,在整体上把莲花乐改为以说为主,以唱为辅,说中有唱,唱中有说的段落式说唱结构,使韵诵与徒歌相交融。唱腔上在保留原风格的前提下,根据词句的含义、结构和读音来具体设计,以避免因强伤意。

(二)句式

为了充分表达意思,除保留原来的七字句为基础的唱词结构外,根据需要设计新的句式。太原莲花落(乐)的段子里,四字句、五字句、八字句、十字句都有。这种自由式的长短句,既有唱词必须具备的辙韵,又把语言从机械的句式节奏中解放出来,以便于把作品的思想内容、人物性格,用表述、模仿、表演三种手段更形象地表现出来。

(三)语言

每一种曲艺形式,都应该有它的基本语言,这一点对地方曲种尤为重要。晋中落子之所以濒于灭绝,语言的不统一也是个重要因素。晋中落子老艺人都是用各自的家乡话来演唱,同样的几句台词唱起来一人一个味儿。由于语言不同,使曲种韵味杂乱,观众面受到很大局限,阻碍了曲种的发展。太原话比较容易懂,有代表性,以太原方言为基础,再结合普通话语音来作为太原莲花落(乐)的基本语言,这样处理既不失地方特色,又能让更多的人听懂。

1.朴实上口

台词一般要通俗易懂,要用人民群众日常生活中的口头语言,把要说的意思,用朴实的语言流畅地表现出来。如:

走上台来我笑嘻嘻,说上一件事情你们听仔细。这事情发生在俺们家里,主要人物就是我还有俺婆姨。

2.短小精悍

无论是作者还是演员,仅仅用生活中的口语把意思表达清楚还不够,还需要将日常用语加工提炼,使这些经过艺术创造的语言更有生命力和表现力。

莲花乐的故事小,篇幅短,容量有限,大段一百多句,小段只有几十句。如:

旁边有个愣后生,提着花生两大包,见张大爷的枣儿卖得快,也学上人家的腔调喊声高:“哎,快来买,快来挑,我的花生仁仁小,大花生小仁仁,小花生没仁仁,随便你拣来随便你挑,仁仁大了不用你们掏票票。

《卖花生》小段,连说带唱二十句,讲了个笑话,说明了个道理,可谓短小精悍。

3.生动形象

莲花乐经常用比喻或联想等方法,把被描述的事物加以形象化。如:

亲靠亲,亲帮亲,打断骨头筋连筋。弄下个窟窿窿让俺们钻,你外十错打了定盘星。

老天爷突然发神经,电闪雷鸣闹得凶风雨交加来势猛,雨点子就像钢蹦蹦。生活中一些常见的重叠式形容词,对我们帮助也很大。如:红彤彤、绿油油、蓝盈盈、香喷喷、热腾腾、稠糊糊、湿淋淋等。这类形容词,把有关景物的形象特性表达得很清晰。此外,还有选择地用一些富有表现力的成语、谚语和歇后语。如:人哄地皮、地哄肚皮、前人栽树后人乘凉、八仙过海各显神通、鼓破众人捶、众人一条心黄土变成金、一根筷子吃藕——挑眼、鸭子孵鸡——白忙活、小胡同赶猪——直来直去。

4.幽默风趣

莲花乐是喜剧风格的艺术,其语言必然同这种风格相适应,具有幽默风趣的特色。如:

有位老汉叫南发财,提着两桶煮好的茴子白:“啰……啰……开饭喽,猪八戒的后代们快过来。”

像这些富有生活情趣的唱词,观众是不会过耳就忘的。莲花落是说唱艺术,语言是这种艺术的重要组成部分,也是表现思想内容的主要工具。创作和表演一段莲花乐,在掌握、运用语言上成功与否,关系着整个作品的生命。

(四)板式

对唱腔、句式、语言的改造,必然导致莲花乐的板式的变化。原来的板式只有一种单点儿。打法是双手操板儿,环抱胸前,从始至终不停地敲打。不仅单调,而且影响表演。太原莲花落(乐)的板式逐步发展为平板、散板、快板、慢板、闪板、顶板等多种板式,使之成为抒情叙事、刻画人物、渲染气氛的一种手段,使演唱起伏多变、跌宕有致。

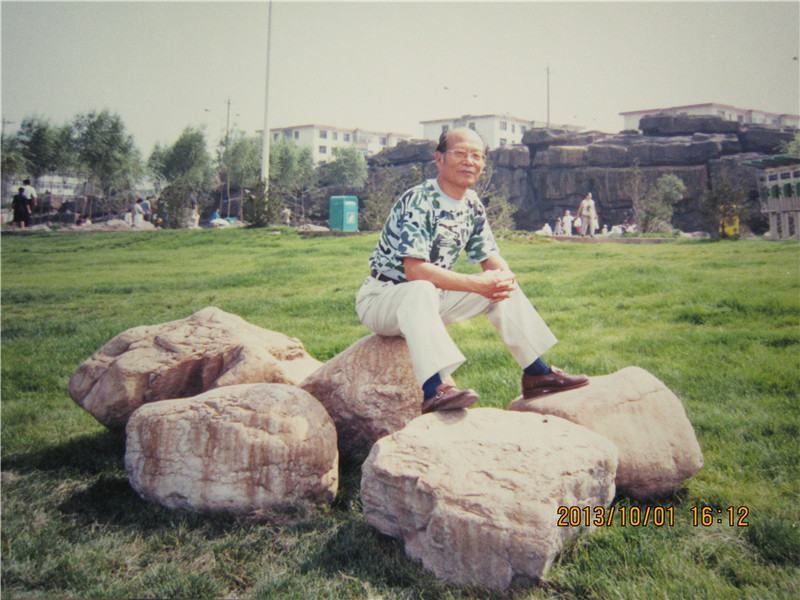

莲花落主要艺人传承谱系表

1.曹强(1937~2014),原名曹有元,山西平遥人,国家级非物质文化遗产“太原莲花落(乐)”创始人、唯一指定传承人、表演艺术家。1958年从事文艺,先后在太原市曲艺联合会、太原市曲艺团、太原市歌舞团任曲艺演员。中国曲艺家协会会员、山西曲艺家协会理事、山西民间文艺家协会会员。60年代初开始挖掘、整理濒于灭绝的晋中落子,使这一民间说唱艺术重新登上文艺舞台。30多年来在反复实践中,从唱腔、语言、句式、板式等方面进行了不断的改革,使之成为韵诵与徒歌相交融、方言与普通话相结合、句式和节奏多变的地方曲艺形式。根据这一曲种改革后的风格特点,将它定名为“太原莲花落(乐)”。创作并表演曲目100余个。主要作品有:《打嚏喷》《歪批曲艺》《小丁开车》《长寿秘诀》《立竿见影》等。1980年《儿子迷》获山西省曲艺调演优秀创作、表演奖。1984年《起名字》获《晋阳文艺》优秀作品一等奖。1988年《万水千山总是情》获晋冀鲁豫“山河杯”表演一等奖。1988年《雷雨过后》获14省保险文艺征文一等奖。为我省本土文化艺术的传承与发展做出了贡献。他是我省乃至全国为数不多的集研发、创作、表演、教学于一身的艺术大家。事迹辑入《中国文艺家传集》《中国民间名人录》《中国当代艺术界名人录》《中国专家大辞典》。

2014年2月25日21时40分,曹强因急性肺炎病逝于山西省人民医院,享年78岁。

2.王名乐,原名王灏玮,1992年出生,是曹强9名弟子中年龄最小的,毕业于山西省戏剧职业学院。太原莲花落(乐)市级传承人。2009年太原莲花落(乐)曹强作品专场演出后开始正式随曹强先生学习。2011年在新道街省实验小学开设了第一个太原莲花落培训班。2013年11月21日,这里又挂牌成立了第一个国家级非物质文化遗产教学基地,从事太原莲花落教学。至今培养学生1000多名。太原莲花落教室的雅名“童乐苑”,内有一副对联“莲花生根传乐校园,桃李满屋学海无边”。在2013年首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获得最佳表演奖。

3.其他艺人

曹强先生的弟子

(1)李玉勇(艺名:李名传),1970年生,山西省五台人。现就职于山西省第五建筑工程公司。1992年开始跟随曹强老师学习太原莲花落(乐)。1996年参加“建设杯”文艺比赛表演《歪批文艺》获一等奖。2004年参加全国劳模代表大会《相亲》获个人表演奖。2006年山西省交警大队宣传安全“五进”活动表演《小丁开车》获优秀奖。2013年在首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获“最佳节目奖”。

(2)王海江(艺名:王名承),1959年生,河北井陉人。现太原东山煤矿有限责任公司工会文化馆馆长,助理政工师。1987年跟随曹强老师学习太原莲花落(乐),1989年参加山西省煤矿工会组织的职工文艺汇演,获得一等奖。多次参加太原市总工会组织的下基层、到厂矿慰问演出,连续20多年参加公司举办的职工文化艺术节。在2013年首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获得最佳表演奖。(已故)

(3)尉巨宝(艺名:尉名创),1971年生,山西大同人。毕业于山西大学外语学院日语专业。自幼酷爱文艺,在校期间,曾获得歌咏比赛三等奖。现从事日语技术翻译工作。因对太原莲花落(乐)产生浓厚兴趣,于2011年4月正式随曹强老师学习。在2013年首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获得最佳表演奖。

(4)史振宇(艺名:史名新),1973年生,山西太原人。从小酷爱文艺,尤其擅长演讲、朗诵、曲艺表演。2011年9月创作的《让历史告诉未来》,获“在变革中成长”演讲比赛特等奖。2012年随曹强老师学习太原莲花落(乐),2013年8月表演《有毛病》参加“畅想达人秀、共筑中国梦”小店区艺术风采大赛,获表演类特等奖,并参加“文化下乡”巡回演出。

(5)张涛(艺名:张名繁),1976年生,山西太原人,现任太原广播电视台百姓频道《非说不可》主持人、制片人。2006年首都普通话推广形象大使、最佳语言魅力奖。2009年、2010年、2011年太原广播电视台优秀节目主持人。《2013年中国城市春晚幸福城市 美丽中国》2013年全国春节电视文艺晚会及春节特别节目评选获得创新节目创新奖、一等奖。并多年主持太原市春节联欢晚会。

(6)杨雷(艺名:杨名胜),1986年生,太原清徐人。现就职于太原市统计局。自幼酷爱戏曲、曲艺等形式。2003年开始随曹强老师学习。2009年参加“太原莲花落(乐)”曹强作品专场演出。多年来参加太原市统计系统的演出等,均为其原创作品,深受观众喜爱。在2013年首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获得最佳表演奖。

(7)田家宾(艺名:田名莲),1987年生,山西榆次人。毕业于中国社会科学院研究生院考古系。自幼喜爱太原莲花落(乐)。2007年在天津轻工学院读大学时改编《窦仙姑》嫁接相声表演艺术,成为双人表演形式,并表演获得天津市第十四届大学生文化艺术节表演一等奖。同年8月开始正式随曹强老师学习。2009年参加“太原莲花落(乐)”曹强作品专场演出。在2013年首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获得最佳创作奖。

(8)张文杰(艺名:张名花),1990年生,山西太原人,毕业于北方曲艺学校相声专业。自幼酷爱曲艺,曾随山西省曲艺团王永刚老师学习相声,2007年10月开始随曹强老师学习。2009年参加“太原莲花落(乐)”曹强作品专场演出。2010年获得高雅艺术进校园表演一等奖。2011年获“晋之源”文化艺术周获得一等奖。在2013年首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛中获得最佳创作奖。同年“晋之源”文化艺术节综合类二等奖。

现专门从事莲花落表演的有王名乐和李名传。

太原莲花落在晋中莲花落的基础上,从唱腔、语言、句式、板式等方面进行革新,使之成为韵诵与徒歌相交融、方言与普通话相结合、句式和节奏多变的地方曲艺形式。太原莲花落创作作品100多个。

处女作《三进太原》1963年一经演出就引起轰动。1980年,《儿子谜》荣获山西省曲艺调演优秀作品及表演奖,并收入《曲艺集》;1983年,《起名字》获《晋阳文艺》优秀作品一等奖,《五子闹堂》由山西人民广播电台录播;1984年,《起名字》在《晋阳文艺》优秀作品一等奖,《行车路上》在《太原报》发表,《看车祸》被太原电视台录播;1986年,《长寿秘诀》被山西电视台录播,《立竿见影》被太原电视台录播并在《三晋都市报》发表,《卖花生》被选入山西广播电台“春节联欢会”,《打成一片》被选山西广播电台“春节联欢会”;1988年,《雷雨之后》获十四省保险文艺正文一等奖;《万水千山总是情》和《立竿见影》获太原市第二届文学艺术创作优秀作品奖,同年获晋、冀、鲁、豫“山河杯”曲艺大赛表演一等奖;《哈喽李小根》在《山西戏剧》发表,同年获太原市优秀创作奖;1990年,太原莲花落作为太原地区的唯一地方曲种与省内的其他优秀剧种参加了在北京举行的全国曲艺汇演。1996年,山西文艺广播制作《曹强与太原莲花落》曲艺专题,此节目在全国曲艺广播评选活动中荣获全国二等奖第一名;2002年,在晋冀鲁豫“山河杯”曲艺大赛中,曹强被授予“终身成就奖”,他的事迹载入《中国文艺家传集》、《山西民间名人录》、《中国当代艺术界名人录》、《中国专家大辞典》、《山西文学艺术界人才录》。

2011年,“太原莲花落(乐)”成功入选第三批国家非物质文化遗产保护名录;2013年,山西省曲艺协会、太原市文广集团、太原市歌舞杂技团等多家单位共同举办了首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛。

太原莲花落(乐)于2011年正式列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

2013年,山西省曲艺协会、太原市文广集团、太原市歌舞杂技团等多家单位共同举办了首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛。

2014年5月太原莲花落《新梦游三晋》荣获山西“龙城乐”曲艺大赛金奖。

2015年6月原创莲花落《机迷不机迷》入围文化部群星奖。

2017年9月原创莲花落《太原行》受邀参加中央电视台《还看今朝》栏目。

2017年12月太原莲花落《儿子的烦恼》荣获中国“和平杯”大赛优秀节目奖。

2018年1月荣获太原市委宣传部“时代新人”称号。

2018年2月受邀录制中国首届非遗春晚在央视和江苏卫视播出。

曹强大事年表

1937年11月26日,出生于山西省太原市;

1958年,在太原市郊区文工团任相声演员;主要作品:《我的历史》《家乡鲜花遍地开》等;

1961年,在太原市曲艺联合会任相声演员。主要作品:《山西方言》《八扇屏》等;

1963年,开始挖掘、整理“晋中落子”。处女作为《三进太原》;

1966年,《千里取经》被山西人民广播电台录播,《他是谁》被山西人民广播电台录播,《烈火真金》被山西人民广播电台录播;

1972年,《实践与天才》在《山西日报》刊登,并收入《曲艺集》;

1977年,创作的《家庭批判会》颇具轰动,太原报发表;

1978年,《歪批曲艺》在《山西群众文艺》发表,《太原报》转载;

1979年,《处处有雷锋》在《山西群众文艺》发表,并收入《山西曲艺故事会》;

1980年,《儿子谜》荣获山西省曲艺调演优秀作品及表演奖,并收入《曲艺集》;

1980年,加入中国曲艺家协会山西分会,任理事;

1981年,《臭嘴相亲》在《山西曲艺》发表,《剃头》被太原电视台录播;

1982年,荣获太原市优秀中年演员奖。(相声剧《幸福即将来临》)

1982年,《小丁开车》在《晋阳文艺》发表,《做广告》由太原电视台录播;

1983年,《起名字》获《晋阳文艺》优秀作品一等奖,《五子闹堂》由山西人民广播电台录播;

1983年,任太原市曲艺家协会副主席;

1984年,加入中国曲艺家协会;

1984年,《起名字》在《晋阳文艺》优秀作品一等奖,《行车路上》在《太原报》发表,《看车祸》被太原电视台录播;

1985年,《为甚要嫁他》被太原电视台录播;

1986年,《长寿秘诀》被山西电视台录播,《立竿见影》被太原电视台录播并在《三晋都市报》发表,《卖花生》被选入山西广播电台“春节联欢会”,《打成一片》被选山西广播电台“春节联欢会”;

1986年,加入中国民间文艺家协会;

1987年,成为太原市第七届政协委员;

1988年,《雷雨之后》获十四省保险文艺正文一等奖;《万水千山总是情》和《立竿见影》获太原市第二届文学艺术创作优秀作品奖,同年获晋、冀、鲁、豫“山河杯”曲艺大赛表演一等奖;《哈喽李小根》在《山西戏剧》发表,同年获太原市优秀创作奖;

1989年,《珠联璧合》被山西电视台录播;

1990年,由山西音像出版社、海南音像出版社、山西教育音像出版社联合出版发行“曹强《太原莲花落》”录音磁带(一套三盘);

1991年,部分作品入选《中国曲艺家作品精选》;

1993年,事迹载入《中国文艺家传集》第二部;

1994年,生平传略载入《中国民间名人录》;

1994年,《哈喽李小根》在《三晋戏曲》发表,同年获太原市优秀创作奖;

1995年,在山西新创作文艺作品进京展演活动中,被授予先进个人称号;

1995年,入选《中国当代艺术界名人录》;

1996年,山西文艺广播制作《曹强与太原莲花落》曲艺专题,此节目在全国曲艺广播评选活动中荣获全国二等奖第一名;

1997年,作为对社会有特殊贡献人士被选入《世界名人录》大型权威辞书;

2002年,在晋、冀、鲁、豫“山河杯”曲艺大赛中,被授予“终身成就奖”;

2003年,民族音像出版社出版发行第二套曹强“太原莲花乐”专辑(一套三碟装VCD);

2004年,获山西省文化厅、山西省文联曲艺工作“特殊贡献”奖;

2005年,录制太原莲花乐DVD一套(三张)等系列产品。

2006年,太原莲花乐被列为省市首批非物质文化遗产;

2007年,中国黄河电视台、山西文艺广播等单位共同举办了“乐之缘”曹强先生太原莲花乐专场晚会;

2009年,中国太原市宣传部、太原市文广局、太原市歌舞杂技团共同举办“太原莲花乐——曹强作品专场演出”;

2011年,“太原莲花乐”成功入选第三批国家非物质文化遗产保护名录;

2013年,山西省曲艺协会、太原市文广集团、太原市歌舞杂技团等多家单位共同举办了首届“曹强杯”太原莲花落(乐)大赛;

2013年11月26日,国家级非物质文化遗产传承人先生曹强先生,举行收徒仪式;

2014年2月25日,曹强先生因病去世,享年77岁。

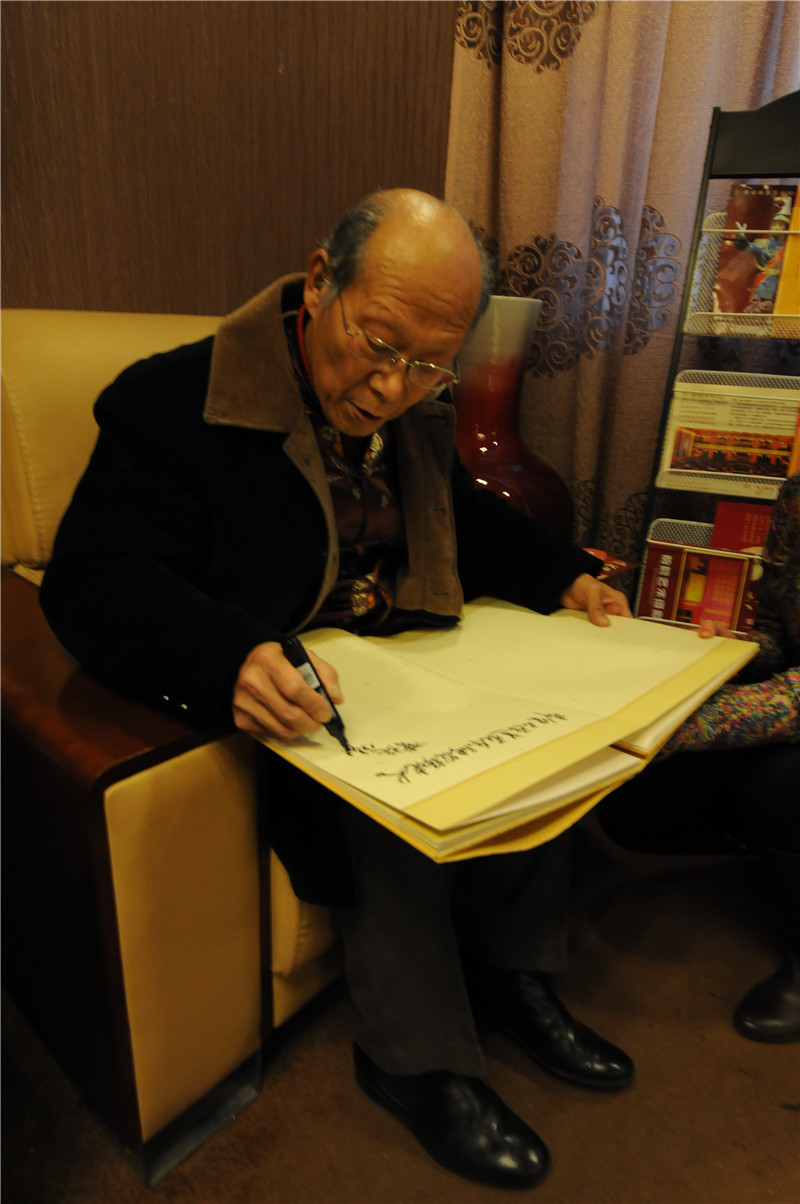

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

2017曹老师诞辰 新书发布照片

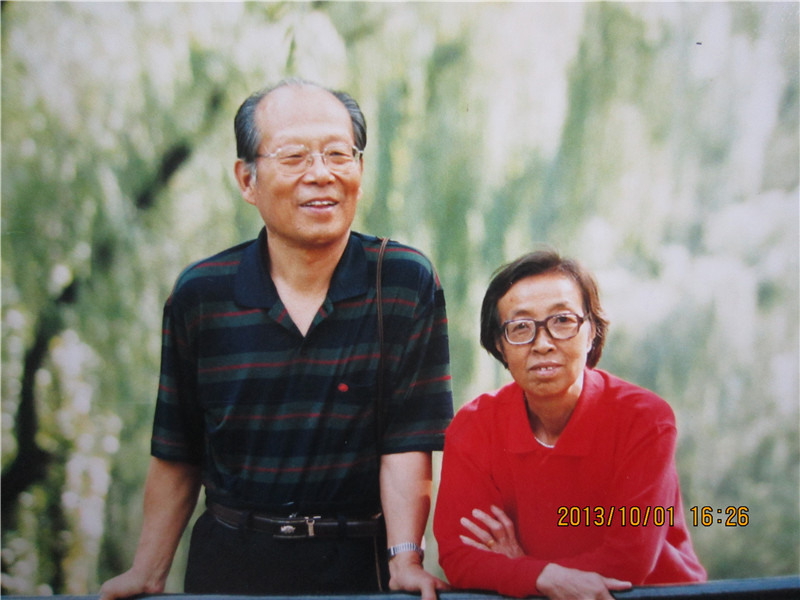

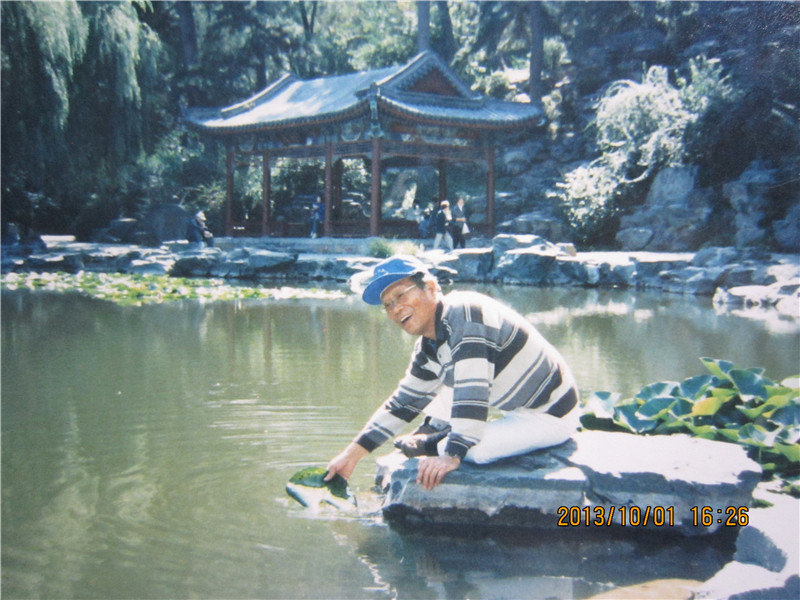

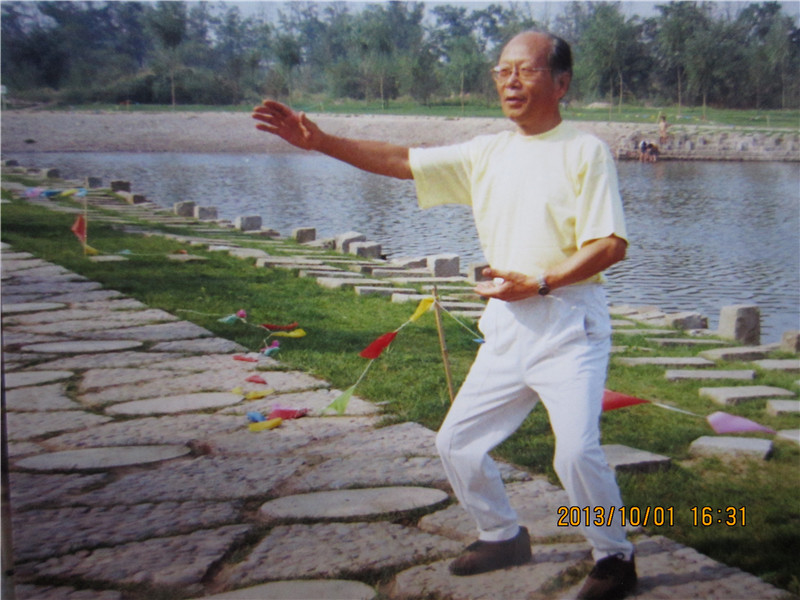

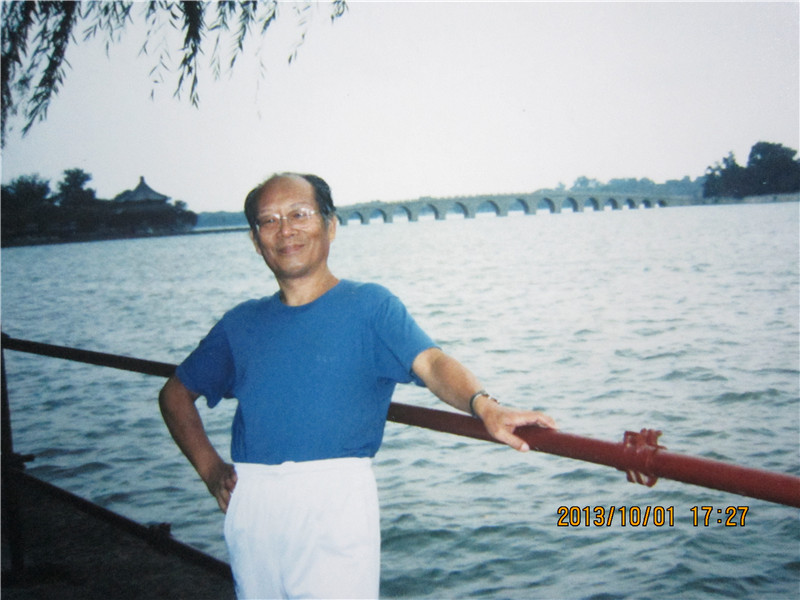

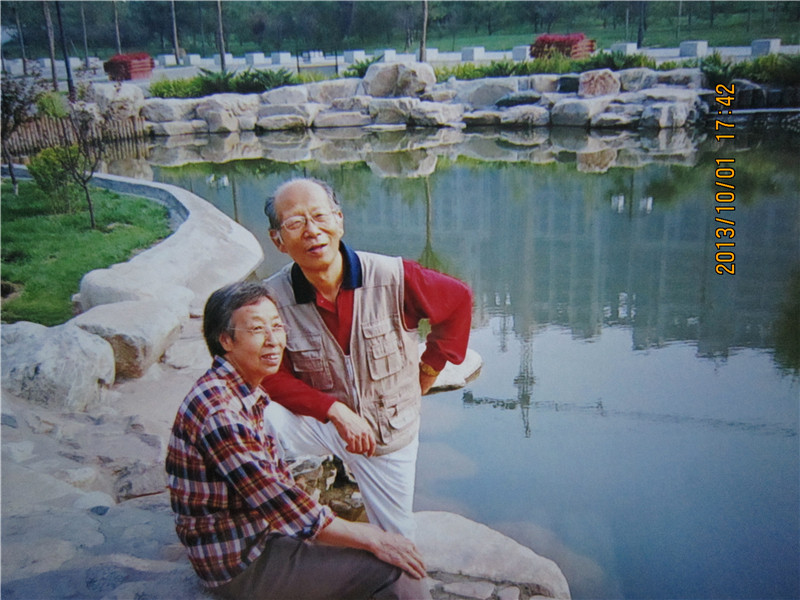

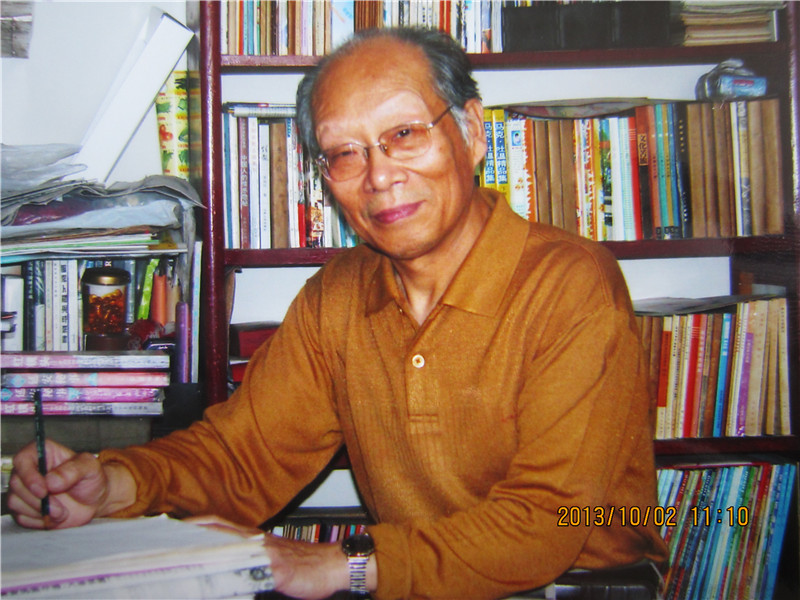

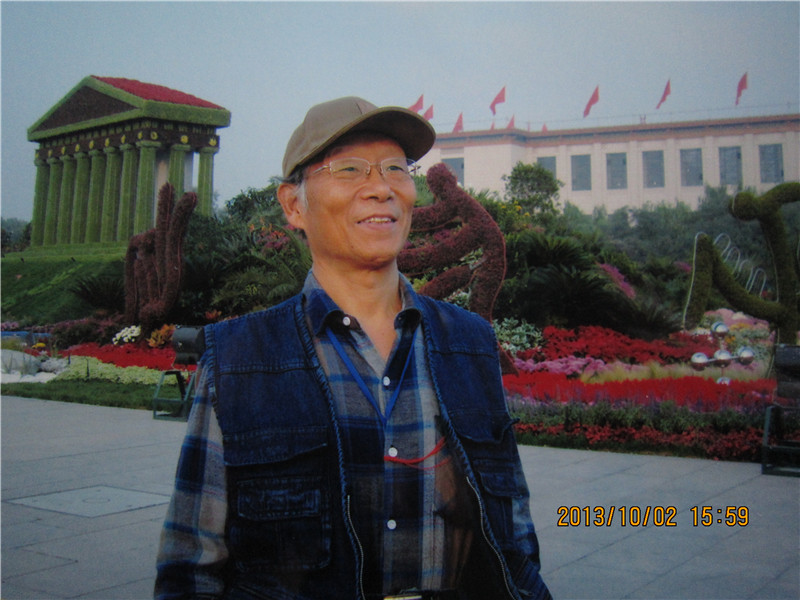

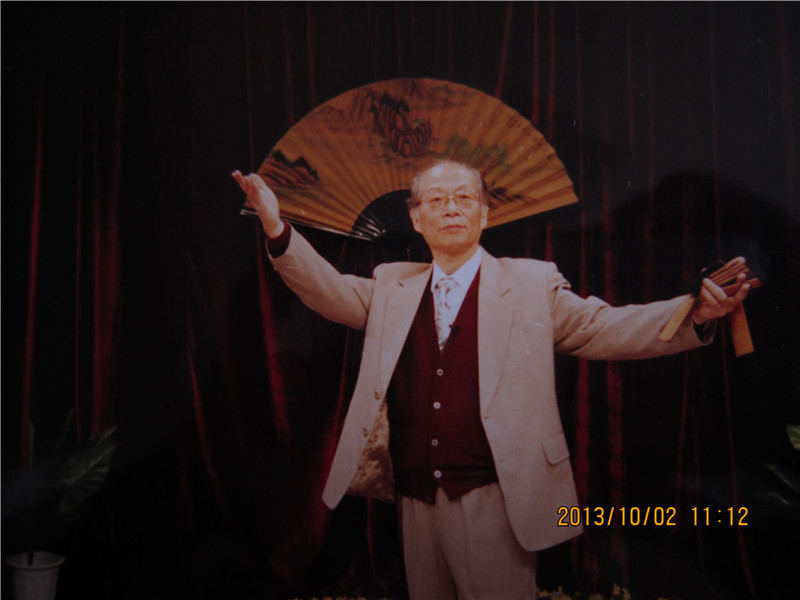

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

曹老师个人照片

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

2012年非遗日 省戏校

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

曹强杯 大赛

刘芳

1.浅析太原莲花落的发展历史和艺术特点. 黄河之声,2016(9)

2.太原莲花落. 山西老年,2016(3)

3.太原莲花乐调查与研究. 山西师范大学,2010

4.太原莲花乐艺术研究. 沧桑,2009(6)

5.太原莲花落的历史沿革与现状. 黄河之声,2017(4)

6.浅析太原莲花落的句式、语言、板式和唱腔. 名家名作,2017(3)

7.拯救太原莲花落. 艺术评论,2007(5)

8.山西省非物质文化遗产的法律保护. 山西大学,2016

9.太原莲花落的历史沿革与现状、问题及思考. 山西大学,2007

10.太原莲花落《长寿秘诀》演唱分析. 四川师范大学,2019

11.太原莲花落的历史与现状探究. 科学与财富,2019(7)

12.文化产业视角下的地方剧种传承与发展——以太原莲花落为例. 山西大同大学学报(社会科学版),2018(2)

13.太原莲花落的历史发展及其艺术特点. 山西师范大学,2016

14.方言学视野下的山西民间音乐. 山西大学,2013

15.传统说唱太原莲花落的动画创作探讨. 山西大学,2016

16.李晋平莲花乐集. 香港:银河出版社,2008

17.太原莲花落曹强作品集. 太原:山西出版传媒集团三晋出版社,2017

18.太原莲花落亟待走出困境. 中国消费者报,2009-04-06

19. ”非遗”,不容迟缓的传承. 太原日报,2012-06-09

20.太原莲花落濒临失传. 太原日报,2010-07-02

21.为了“莲花落我继承”的承诺. 中国文化传媒网,2018-4-26

22.太原莲花落兴衰背后的思考. 光明日报,2013-12-07

23.太原方言与太原莲花落. 太原日报,2016-04-04

24.太原莲花落有了表情包. 山西晚报,2018-02-09

25.杨静.“90后”小伙王名乐:让非遗太原莲花落“开得更娇艳”. 中新网太原,2018-03-19

26.曹强之后,太原再无莲花落? 山西新闻网,2017-12-17

27.太原莲花落|濒临断代的太原唯一曲艺非物质文化遗产. 文学遗产,2017-12-28

28.【非遗山西|太原莲花落】一曲莲花落 道尽太原情. 山西云媒体,2018-02-05

29.太原26岁莲花落传人 师出名门义务传艺7年. 原载于山西青年报,2017-10-17

30.曹强和太原莲花落. 山西黄河新闻网,2016-04-13

31.“不机迷说书”尹海鹏. 山西日报,2004-10-19