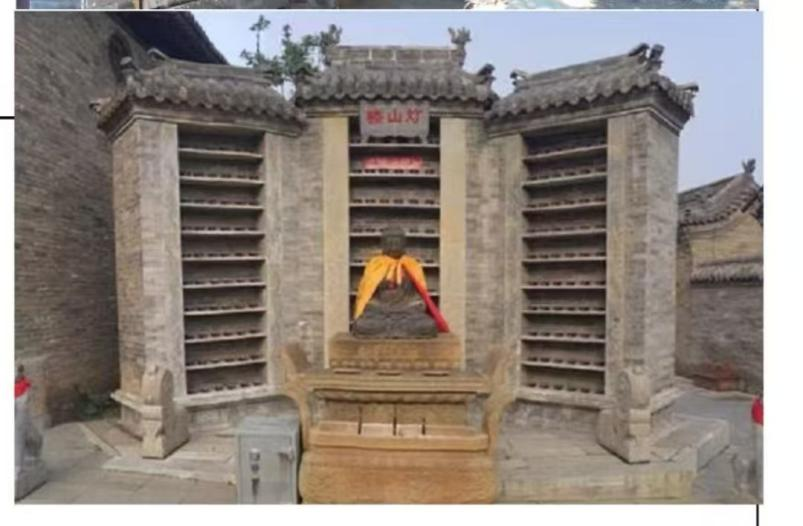

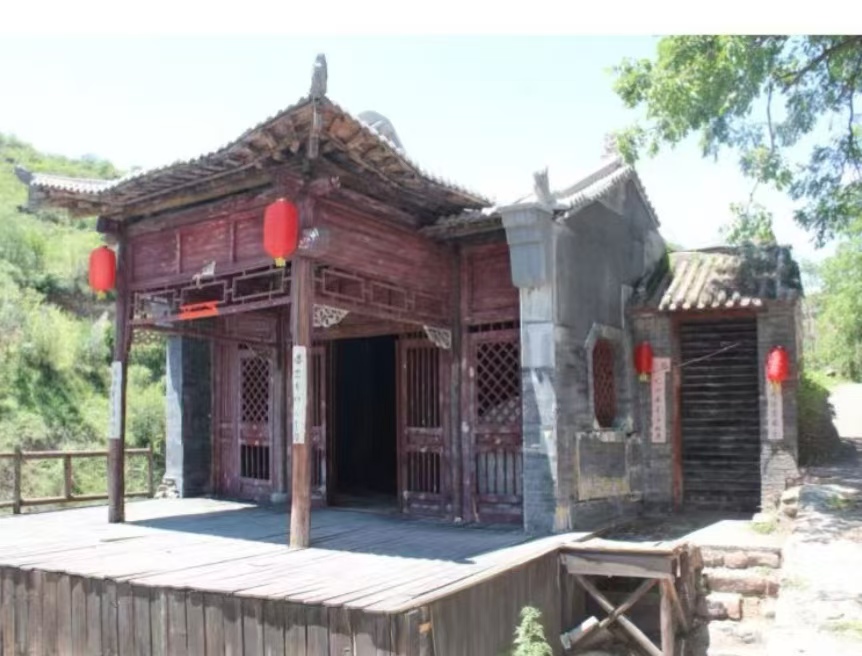

图1 太原店头村灯山楼

晋阳拜灯山是民间民俗文化的一个缩影,且具有较深的民俗文化内涵和较高的民间艺术品位,它体现了当地百姓对风调雨顺、丰衣足食、世道平安的向往。晋阳拜灯山活动通常在每年的元宵节期间举行,成为春节期间不可或缺的重要仪式。作为一项重要的传统文化活动,其传承主要依靠节日庆典与民俗活动、文化教育、非物质文化遗产保护、媒体宣传与推广、文化与产业融合、文化创新等方式。通过这些多样化活动,增强人民群众的文化自豪感和归属感,让更多的人了解和参与到文化传承中。

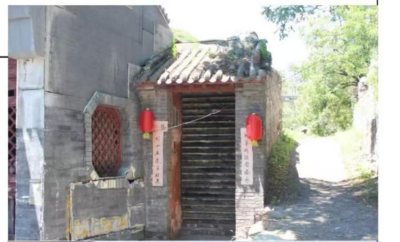

图2 太原青龙镇灯山楼

(一)节日庆典与民俗活动

春节期间的庆典:在元宵节期间,当地会举办盛大的庆典活动,灯山楼作为这一习俗的载体,会吸引大量民众前来参观和供灯。通过供灯活动,人们表达了对美好生活的祈愿,同时也传承了这一传统习俗。2018年2月,山西慧光古灯博物馆于蒙山景区组织开展了第一年的拜灯山庙会活动,拜灯山庙会活动于正月初一在蒙山景区拉开帷幕,持续至正月二十。活动庙会以晋阳拜灯山为主题,挖掘弘扬优秀传统文化,融合现代元素,为游客献上一道道地域性文化味儿、传统范儿隽永绵长、回味无穷的传统民俗文化视觉盛宴。晋阳拜灯山在传承历史的基础上供灯祈福、点灯赏灯,成为山西地区新春佳节最受欢迎的活动之一。

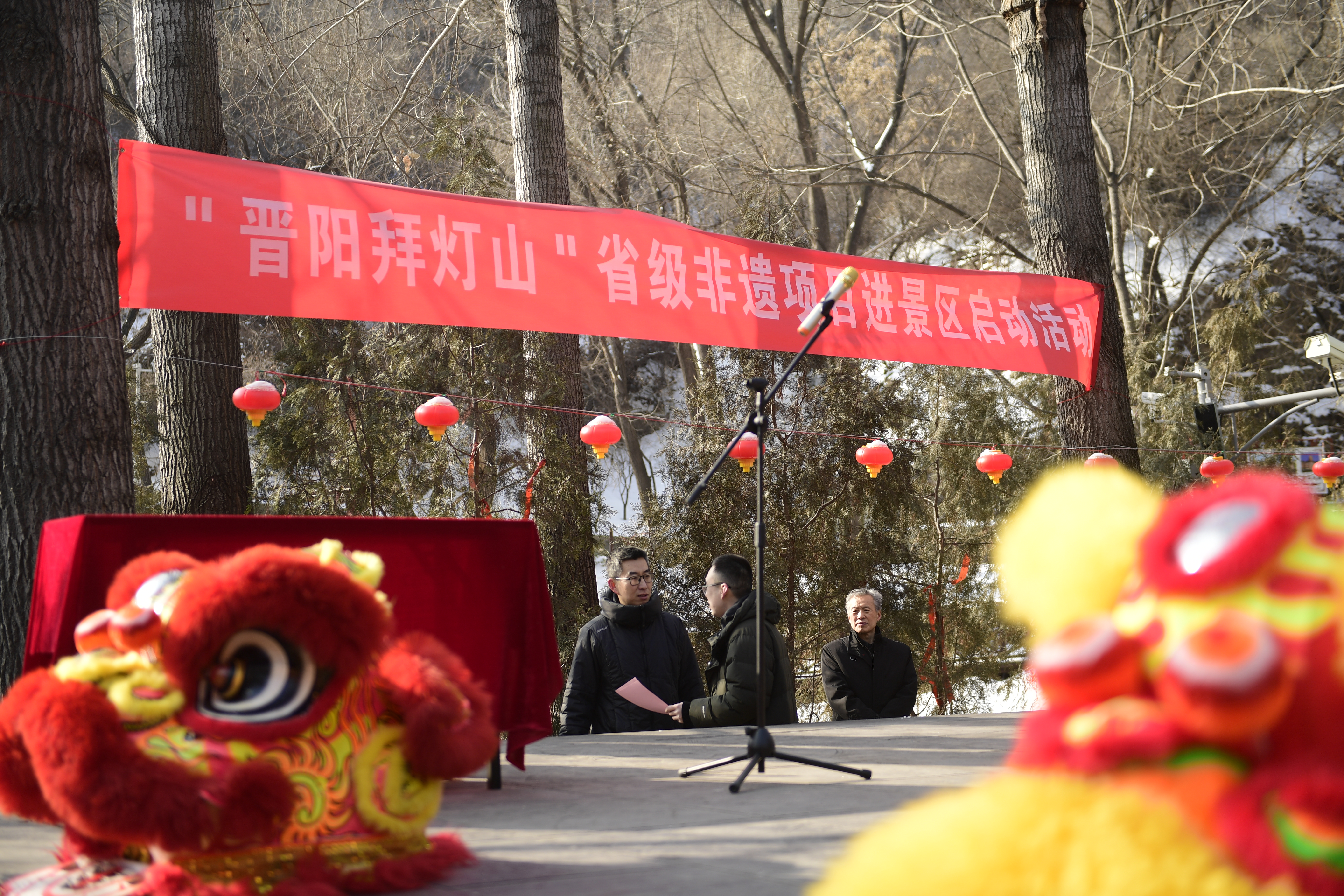

民俗活动展演:在庆典中,会融入各种民俗活动展演,如舞龙舞狮、戏曲表演、二鬼摔跤、踩高跷等,这些活动不仅丰富了庆典内容,也增强了节日氛围,使得晋阳拜灯山这一习俗更加深入人心。

(二)文化教育与传承

学校教育:通过在学校开设相关课程或组织文化讲座,向学生传授晋阳拜灯山的历史渊源、文化内涵和传承意义,培养学生的文化认同感和传承意识。

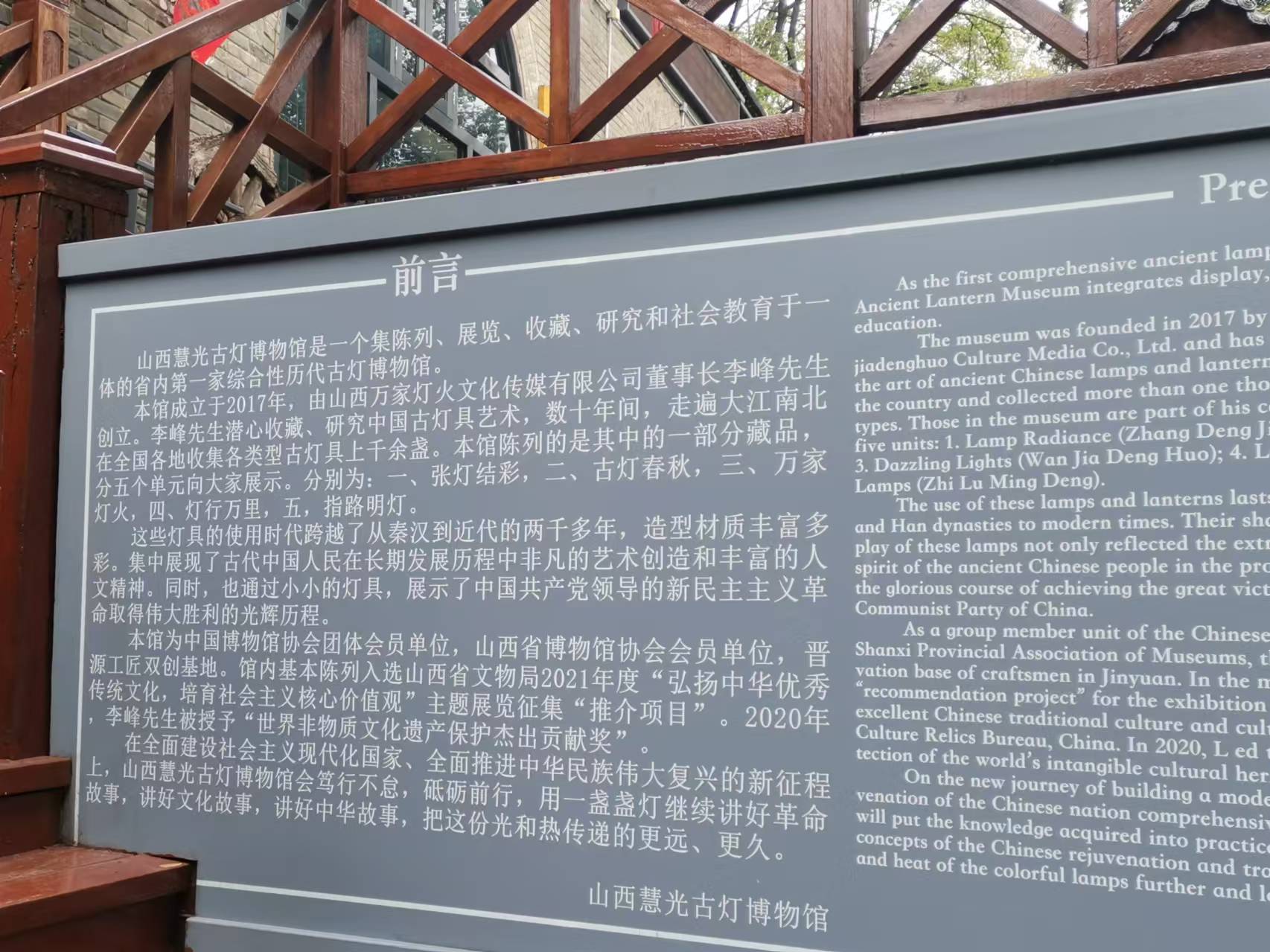

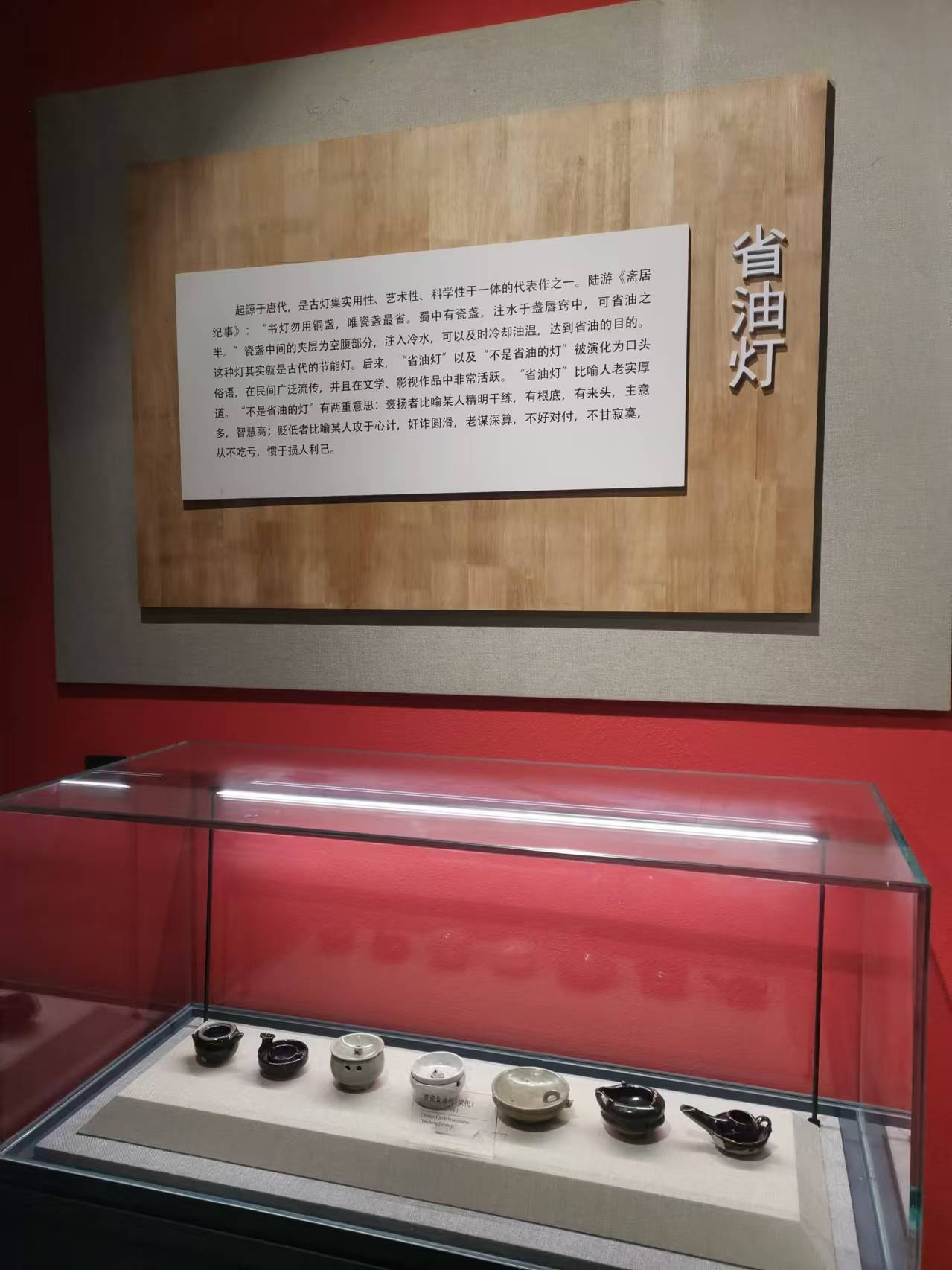

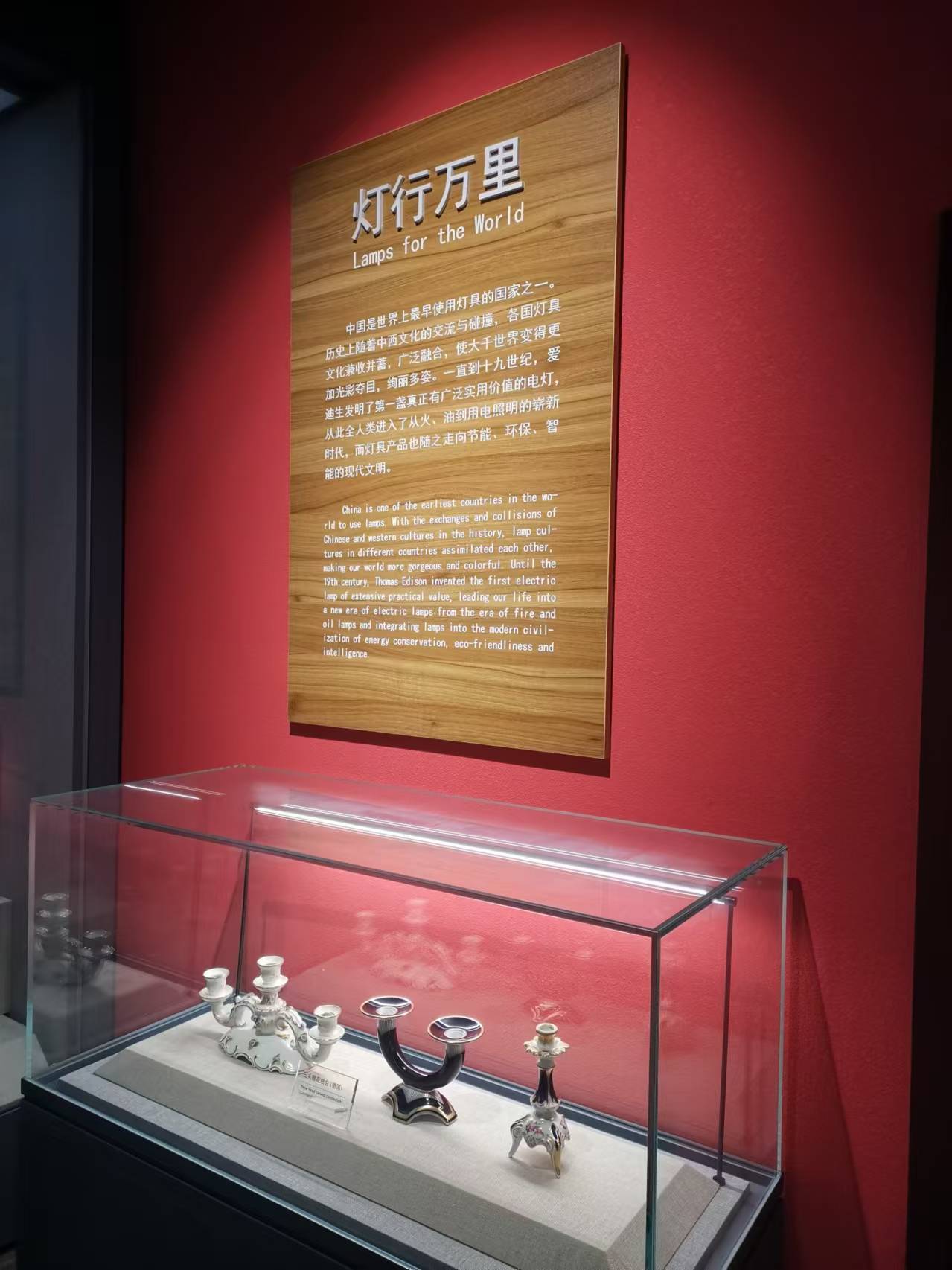

社会教育:利用博物馆、文化中心等场所,举办晋阳拜灯山主题展览和讲座,坐落于山西太原蒙山景区内的山西慧光古灯博物馆,是集陈列、展览、收藏、研究和教育于一体的省内第一家综合性古灯博物馆。以此场所作为载体,向公众普及相关知识,提高社会对这一传统习俗的认识和重视程度。

(三)非遗保护与传承机制

列入非遗名录:晋阳拜灯山作为山西省级非物质文化遗产项目,得到了政府的重视和保护。晋阳拜灯山于2023年5月11日被列入山西省第六批省级非物质文化遗产代表性项目,其申报单位是山西慧光古灯博物馆。政府通过制定相关政策、提供资金支持等方式,推动其传承与发展。

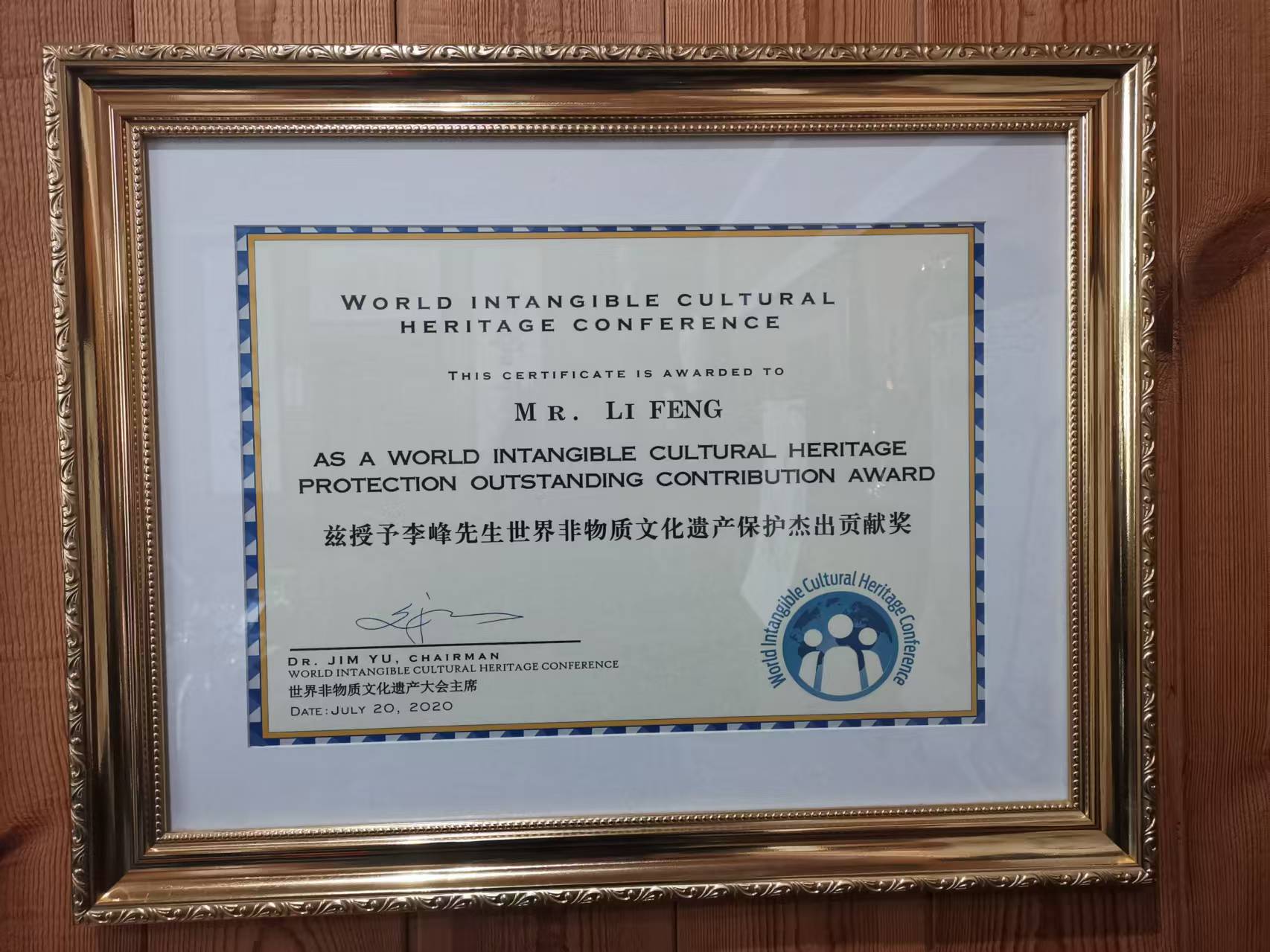

传承人制度:建立晋阳拜灯山的传承人制度,认定并支持具有传承能力和意愿的传承人,比如政府认定山西慧光古灯博物馆馆长李峰为第一代传承人。为了保护传承晋阳拜灯山这一民俗,山西慧光古灯博物馆工作人员在李峰馆长的主持下正在积极采集、整理相关资料,建立拜灯山图片、视频、文字资料和电子档案库;深入研究拜灯山的历史渊源,恢复传统民俗,推陈出新,彰显时代魅力。通过他们的努力将这一传统习俗代代相传。

图3 第一代传承人—山西慧光古灯博物馆馆长李峰

作者调研

山西慧光古灯博物馆大门

山西慧光古灯博物馆大门侧照

山西慧光古灯博物馆介绍

山西慧光古灯博物观牌匾

作者与传承人李峰馆长交流

元宵节(晋阳拜灯山)保护单位牌匾

传承人荣誉

晋阳拜灯山文化内核

山西慧光古灯博物馆展灯——信号灯

山西慧光古灯博物馆展灯—龟鹤延年烛台

山西慧光古灯博物馆展灯——九头神鸟灯

山西慧光古灯博物馆展灯—各式烛台

山西慧光古灯博物馆展灯—省油灯

展馆板块—万家灯火

展馆板块—灯行万里

明吴彬《月令图卷》中的“鳌山灯”

店头村灯山楼

灯山楼在蒙山

灯山楼的上半部

蒙山景区灯山楼夜景1

蒙山景区灯山楼夜景2

小朋友供灯

市民供灯

祈福

晋阳拜灯山项目在蒙山景区落地仪式1

晋阳拜灯山项目在蒙山景区落地仪式2

晋阳拜灯山省级非遗进景区启动活动

李峰馆长在晋阳拜灯山省级非遗进景区启动活动中致辞

非遗进景区—舞龙1

非遗进景区—舞龙2

非遗进景区—舞龙3

非遗进景区展示 —锣鼓

太原小井峪拜灯山活动现场1

太原小井峪拜灯山活动现场2

太原小井峪拜灯山活动现场3

太原小井峪拜灯山活动现场4

太原小井峪拜灯山活动现场5

太原小井峪拜灯山活动现场6

太原小井峪拜灯山活动现场7

薛秀兰