(一)文水鈲子与祈雨文化

1.祈雨活动的产生

文水县,位于太原盆地西缘,吕梁山脉东麓,东靠汾河,与祁县、平遥相望,西依吕梁山,与离石交界,北与交城、清涂相邻,南与汾阳接壤。文水县地处黄河中游,历来“男重耕读,女勤纺织,俗尚节俭,商多远出”。文水县气候以大陵山(也叫子夏山,相传孔子的弟子子夏在此讲学)为界,西部属温带湿润区,东部平原四季气候显著,属暖温带大陆性半干旱区,年均气温10℃,文水县西高东低,中部黄土丘陵区,面积较小,这里沟壑纵横,水土流失严重,海拔在 1300 米左右。早在夏代奴隶社会时期,文水的农耕作业上升为主导地位,从出土的彩陶和灰陶可鉴。在农耕文化和自然环境的逼迫下,文水当地百姓世世代代都在面朝黄土背朝天的劳动中生活,为了生存,不得求助于神灵的护佑,希望神灵能帮助自己实现风调雨顺,五谷丰登的愿望。 于是在遇到灾旱之年,民众便会自发的组织向想象中的神灵祈求降雨,拯救生灵的祭祀活动。在文水,百姓求雨的对象是一位龙女转世的民间神祗——麻衣仙姑。当地人将这一求雨活动称为“接姑姑”。

2.麻姑其人

据《汾阳府志》记载:“麻衣仙姑,汾阳任氏女,碑记称,生于唐贞观元年七月二十六日,不愿婚嫁,批麻衣入洞中,因此名其洞,早祷辄应。”明嘉靖三十九年《建仙姑锡雨记》碑文记载:“姑乃汾阳西河人也,居洪哲里(今文水桑村),幼教幽闲贞静之德,识者以女圣称焉。及聘当里槐氏之族,每孝养舅姑之暇,辄修厥善不倦。不五载嘉遁于汾阳西岭号黄庐山名石室,麻衣草履修炼真性,几半载,魏闻之,乃率家人亲诣,异请归之,姑乃托石壁而入,唯有圣手痕存焉。厥后显圣像出朵乳泉,暨五色蛾飞集。”清康熙四十七年《重修三清庙碑记》载:“汾府西四十里西郝古里(今郝家庄)黄芦岭南,有名石室山者,乃大唐贞观年间麻衣仙姑脱尘苦炼正果遗址……”此外,乾隆四十年(公元 1775年),赐进士出身的邑人王钟健写的《重修麻衣仙姑庙碑记》里也记载了这个传说。同时,麻衣仙姑的故事还见于汾阳县北西庄、郝家庄、龙泉村等地,并且与麻衣仙姑有关的庙宇在文水与汾阳两地都存在,均为祈雨灵验而修建。

由种种史料可见,麻衣仙姑大约于大唐贞观年间生,是文水桑村人,姓任,名字未曾记载,但文水的百姓代代相传她的名字,就叫任巧灵,麻衣仙姑的传说至今在当地老百姓中传颂,当地民众亲切的将麻衣仙姑叫做麻叶姑姑,据说麻衣仙姑是因为不堪继母的虐待,为抗婚而得道成仙的,文水自古干旱少雨,麻衣仙姑立志要为百姓做事,实现百姓寻求水源的理想,因此她成了百姓心中抗击干旱的理想人物,不仅如此,麻衣仙姑也由最初的雨神最终发展成送子、送福、送财、消灾、驱邪、除病等多功能的神袛。

3.活动情况

从《汾州府志》、《碑记》等史料中看出唐时就有麻姑庙,到明代洪武年间仙姑因其求雨灵验而威灵甚高,祈雨活动也由民间主办改为县令直接下文、拨银,并参与的半官办活动,每逢仙姑寿辰或遇旱灾,文水人便“斋洁易服”“集十八村的民间艺术精品,前往灵泉洞“求圣水,肩圣像而来”,每次盛典,百姓虔诚,场面空前。不仅各村社要自己组织起来,并且要求参加活动的十八村社的社火形式不能重复,便有了“岳村的鈲子桥头的鼓,要看红火接麻姑”、“岳村鈲子马西铙、桥头大鼓众人敲”等民谚。这其中的岳村鈲子便是现在人们通称的文水鈲子,最隆重的一次,当属明嘉二十四年。据清末《文水县志》记载,那年的四至八月,文水境内罕遭百年不遇大旱,庄稼干枯,土地荒芜,颗粒无收。当地百姓极切地祈盼天降甘霖,于农历七月二十六日麻衣仙姑寿辰之日,全县十八村的乡民举行了规模宏大、规格之高并由县令亲自主持有异议的祭祀祈雨仪式。文水呱子成为仪仗队伍中最独特的而不或缺的乐队,所经之地,倍受关注

就这样,文水鈲子伴随着麻叶仙姑的民间信仰走进了民众的生活。“接姑姑”祈雨仪式是民间信仰和民间艺术活动的综合体,它作为文水鈲子的文化载体,为文水鈲子的生存提供了信仰基础,使文水鈲子不仅仅是供俗民欣赏和娱乐的民间音乐,也成为民间信仰的外在体现。几百年来,文水鈲子都伴随着“接姑姑”的祈雨活动,并在其中扮演着重要的角色。

(二)文水鈲子与远古巫术

1.乐器中的巫术内涵

文水鈲子的名称来由有两种解释:一是表演中主要使用铜锻锤制而成的小钹,这种小钹俗称"鈲子",因此得名;二是因击打小钹时发出的声音为“呱呱”之声,又因起源于该县凤城镇岳村,当地民众习惯上称之为"岳村呱子"。

《诗经•小雅•甫田》中写道:“我田既臧,农夫之庆,琴瑟击鼓。以御田祖,以祈甘雨。以介我稷黍,以谷我士女”,通过击鼓祈福以谢田祖,祈求降甘露以滋润苗黍,养育儿女。远古人们通过经验总结,发现雷和雨水有密切的关联,天上雷声响,一般表明即将下雨,而人们的鼓声犹如天上的雷声一样悠远洪亮,因此在祈雨仪式中普遍的采用鼓这一乐器,便是利用声音相同的相似律。文水鈲子中所用的“雷公鼓”,敲起来声音宏大,模仿风雨来临前的雷声,引导雨水的降临,为植物生长和生民的延续提供保障。

文水鈲子的演奏乐器中没有锣,只有铙、钹。晋朝傅玄有《云中歌》:“童女掣电掣,童男挽雷车”。有学者认为,此童男/童女,即所谓的 “雷公电母”。 “四川大足宋代宝顶山大佛湾第16号摩崖“雷音图”中......雷公一手执椎,身旁电鼓环绕。电母手执铜钹,正是以“以金发其气”之意。”由此可知,在祈雨仪式中,文水鈲子不仅被认为是增进热闹氛围的器乐,同样也是施行巫术的法器,是祈雨成功的重要保证。

2.远古神话中的作战巫术

文水鈲子的历史十分悠久,《山海经》和《太平御览》都记载了有关它的神话传说:黄帝与蚩尤作战,蚩尤勇猛无比“铜头啖石,飞空走险”,后来黄帝得到一种奇特的野兽:东海中有流波山,入海七千里。其上有兽,其状如牛,苍身而无角一足,出入水则必风雨,其光如日月,其声如雷,其名曰夔。黄帝得之,以其皮为鼓,撅以雷兽之骨,声闻五百里,以威天下。(《山海经》)其实,夔并不是实际存在的动物,而是像龙、凤、麒麟一样的虚拟动物,人们认为这种动物神奇无比,用它的皮制作的鼓可以伏妖降魔,文水鈲子和这个神话联系起来,体现了一种古老的原始崇拜和原始巫术的体现。

3.表演道具的巫术内涵

文水鈲子在祈雨仪式中,鈲子乐队的人要头戴柳帽走在队伍的前端,同时在接姑姑的队伍中还会用柳枝沾水挥洒。关于祈雨中为何用柳树枝,一种解释是说长在水边的柳树与龙亲,因此为吉祥神物,是雨师,明李时珍《本草纲目•木二•柽柳》:按罗愿《尔雅翼》云:天之将雨,怪先知之,起气以应,又负霜雪不调,乃木之圣者也。故字从圣,又名雨师。二是说是柳树繁殖能力强,象征着万物长青,大地丰收。

总之,在表演仪式中,人们正是期望通过柳树的神奇能力,促使上天施恩让雨水丰盈。因此文水鈲子表演中采用柳枝为道具,可以说是最古老的模拟巫术形式。

(三)文水鈲子与一代女皇

根据麻衣仙姑庙和则天庙的碑文记载,麻衣仙姑比武则天大两岁,两人自幼是很要好的朋友,武则天当了皇帝,灵巧成仙得道,成了麻衣仙姑,所以民间常说,武则天是沾了神灵的仙气,仙姑则是沾了皇帝的帝王之气。

据历史笔记记载,武则天登基后曾两次回家乡文水省亲,迎接她的乐队就是岳村鈲子。武则天作为女皇万人景仰,而麻衣仙姑成为女神是百姓的一种美好愿望。人们希望麻衣仙姑向皇帝那样为民办事,所以麻衣仙姑便成为当时文水百姓的一种精神寄托,与女皇紧密相连,而作为悦神之乐的岳村鈲子也自然被人们赋予了神圣的使命。

传承活动

在旧时,生活在农耕环境下的农民在单调枯燥的农业生产生活中,不断的给自己寻找“快乐因子”,为生活增添些许色彩。他们在平常生活中创造的各种娱乐活动,也在为敬神的庄重场合注入了娱乐因素。 “岳村鈲子桥头鼓,要看红火接麻姑”这句民谚生动的体现文俗民娱乐和狂欢的目的。祈雨虽是敬神的,仙姑看不看,先满足了人看,这不仅是满足俗民审美娱乐的极佳的机会,也是文水鈲子自身发展、传承的良好途径。

随着社会的进步,文水鈲子的性质发生了变化,它以往作为现实与神灵沟通的社会功能已经衰退,而满足俗民的娱乐、审美等功能已经是主要目的。虽然文水鈲子最初是迎接麻衣仙姑祈雨仪式的表现和手段,但是现在它已经演变为一般性的群众娱乐活动。如正月元宵节期间,正是当地的农闲时节,各家张灯结彩、喜气洋洋。百姓可以借此放松身心尽情娱乐,男女老少纷纷走上街头,互相感受着节日的气氛,看着红火,谈论着一年中的乐事喜事。文水鈲子在这段时间进行的表演,不仅预示着崭新一年的开始,更传递着喜庆、祥和的气氛。

文水鈲子不仅参加本县举办社会活动,而且在正月期间,文水鈲子还被多次邀请到地区参加文艺汇演、被邀请到邻县参加当地的社火表演,等等,汇演以及商业性的演出对于这种在文化大浪冲击下的民间艺术而言,无疑是延续其生命力的最好途径。

武济文,男,汉族,1952年生,山西省文水县岳村人。2006年5月,文水鈲子被列为第一批国家级非物质文化遗产名录传统音乐类,项目编号11-64. 2009年5月,武济文入选为第三批国家级非物质文化遗产代表性传承人。武济文从小酷爱民间艺术,1980年开始,主动出资,积极投身文水鈲子事业,现为岳村鈲子艺术团负责人。

武济文在1970-1979年间,得到鈲子老艺人武元祥(父亲)的言传身教,并将鈲子中的一绝“抛铙”技艺得到真正的真传;1981年鈲子老艺人岳狗成将鈲子中雷公鼓的“敲击”技巧传授给武济文,雷公鼓的独特技艺是模拟大自然中的各种雷声。多年来,经几代老艺人的传承,使鈲子的核心技艺得到了应有的传承和保护。

获奖情况

近年来,文水鈲子多次参加全国各类大型比赛展演活动,取得了极大的声誉。1991-1995年间三次参加山西省“两会一节”表演都获得“金奖”;1992年参加大连市第四届“赏槐节”一举夺魁;1996年参加全国职校运动会开幕荣获表演“金奖”;1997年开始入驻深圳锦绣中华民俗文化村进行长期表演,同年春节期间赴首都参加全国锣鼓雷达大赛获得“最佳声响奖”和“优胜奖”,并被文化部授予“群星奖”,被誉为“三晋锣鼓中的一绝”;2001年赴北京参加全国优秀民间花会大赛荣获两项金奖;2004-2005年春节期间赴香港演出,为三晋父老赢得极高声誉;2006年5月被国务院列为第一批国家非物质文化遗产名录,6月应邀参加山西省非物质文化遗产保护成果展;2007年3月应《中国文化报》社的特邀赴海南参加《全国文化遗产保护与文化产业发展关系交流研讨会》暨《申报第二批国家非物质文化遗产名录经验交流会》;5月参加了在深圳举行的第三届“中国(深圳)国际文化产业博览交易会”。近些年来,在国家级传承人武济文老师的带领下,文水鈲子艺术团一直坚持文艺传承精神,参加各地的锣鼓节活动,2018年6月参加了由山西省委宣传部、山西省文化厅、山西省总工会主办的“鼓舞山西”锣鼓艺术展演,使得这一非物质文化遗产再次大放异彩。

发展情况

文水鈲子多少年来在文水地区流传着,但是是随着鈲子这门艺术的发展,艺人自身的素质发展就成为其根本问题。在田野调查过程中笔者发现许多演奏者精通演奏,但对于鈲子的渊源、意义等相关知识,却只能用一知半解来形容。究其原因,可以看出大多数的鈲子队员鈲子团表演为经济原因,除了一些真正热爱鈲子的人,大多队员是因为辍学在家,找不下工作,跟风参加鈲子团,以求寻找一份经济收入来源。同时鈲子队员文化素质偏低,也是造成目前现象的原因之一。

从1980年开始,县委、县政府已经开始全面展开对文水鈲子的挖掘、抢救。1991年,省、地、县有关部门抽调专人指定专家组成文水鈲子艺术指导组,成立了艺术团,建立领导组培训学员,由村委具体实施专人负责鼓谱编写。近些年来,为了更多更好地传承文水鈲子,村委还与本村学校联系,把鈲子作为乡土教材之一,对本村学生进行传统艺术教育,近年来,政府采用组织筹资、村委自筹资金、个人捐资的方式进行抢救筹款,用于鈲子的抢救与保护。

近年来,文水鈲子多次参加全国各类大型比赛展演活动,取得了极大的声誉。1991-1995年间三次参加山西省“两会一节”表演都获得“金奖”;1992年参加大连市第四届“赏槐节”一举夺魁;1996年参加全国职校运动会开幕荣获表演“金奖”;1997年开始入驻深圳锦绣中华民俗文化村进行长期表演,同年春节期间赴首都参加全国锣鼓雷达大赛获得“最佳声响奖”和“优胜奖”,并被文化部授予“群星奖”,被誉为“三晋锣鼓中的一绝”;2001年赴北京参加全国优秀民间花会大赛荣获两项金奖;2004-2005年春节期间赴香港演出,为三晋父老赢得极高声誉;2006年5月被国务院列为第一批国家非物质文化遗产名录,6月应邀参加山西省非物质文化遗产保护成果展;2007年3月应《中国文化报》社的特邀赴海南参加《全国文化遗产保护与文化产业发展关系交流研讨会》暨《申报第二批国家非物质文化遗产名录经验交流会》;5月参加了在深圳举行的第三届“中国(深圳)国际文化产业博览交易会”。近些年来,在国家级传承人武济文老师的带领下,文水鈲子艺术团一直坚持文艺传承精神,参加各地的锣鼓节活动,2018年6月参加了由山西省委宣传部、山西省文化厅、山西省总工会主办的“鼓舞山西”锣鼓艺术展演,使得这一非物质文化遗产再次大放异彩。

麻姑庙前的祈雨活动

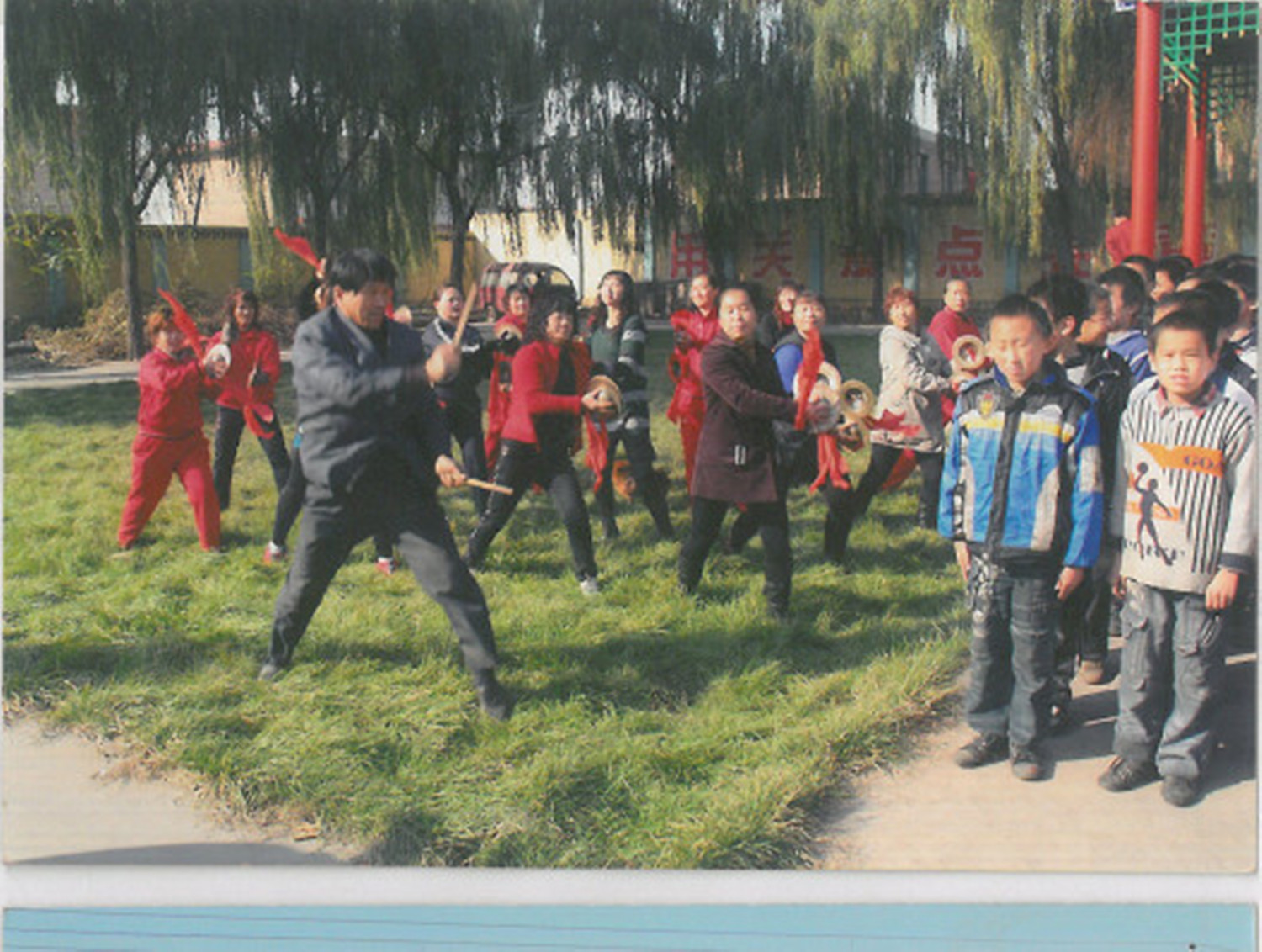

模仿祈雨活动的文水鈲子表演

国家级传承人武济文在文水县非物质文化遗产保护与发展交流讲座

武济文老师在2013中国文化遗产探访之旅走进山西孝义文化遗产保护与文化产业发展论坛会上发言

武济文老师与文水鈲子演员

文水鈲子省级传承人武荣华给学生讲授文水鈲子表演。

青年时期的武济文老师给学生讲授文水鈲子

图9 青年时期的武济文老师给学生讲文水鈲子中的击鼓技术

武济文老师讲授鼓艺课

文水鈲子抛击表演

武济文设计的“仙姑赐雨”大鼓车

元宵节演出—祈雨大鼓车

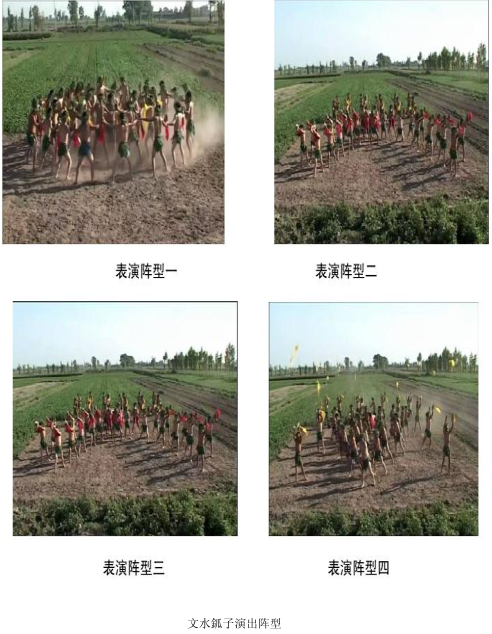

文水鈲子演出阵型

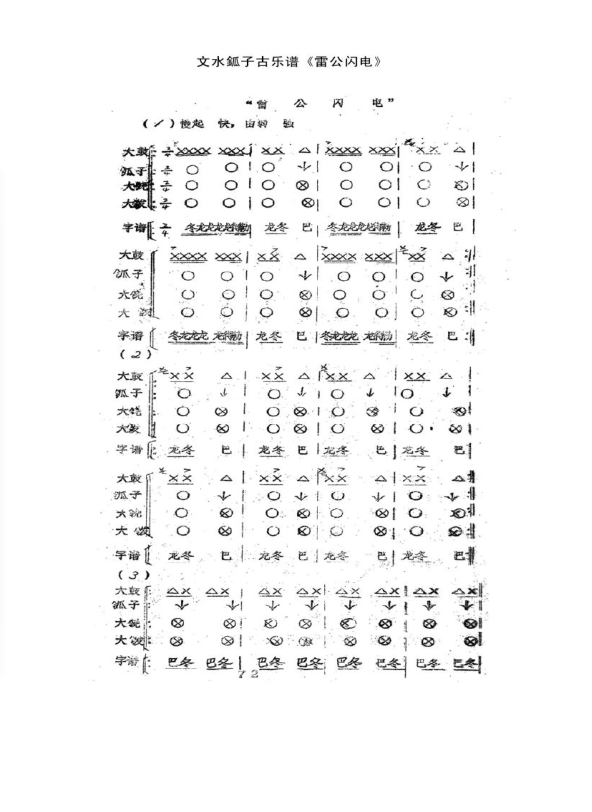

雷公闪电乐谱1

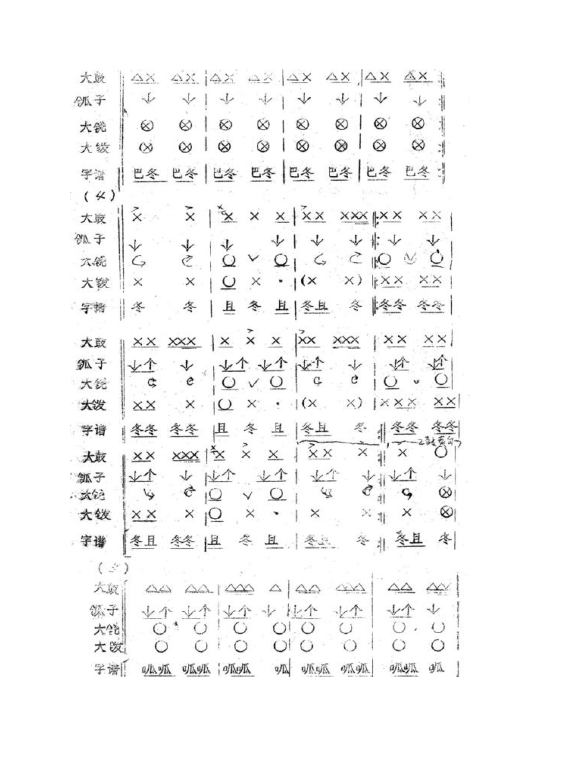

雷公闪电乐谱2

大钹

大鼓

雷公鼓

铙

小钹

2006年5月被国务院列为第一批国家非物质文化遗产名录

山西省“两会一节”表演金奖

文水县第十一届春节龙潭庙会开幕式演出_

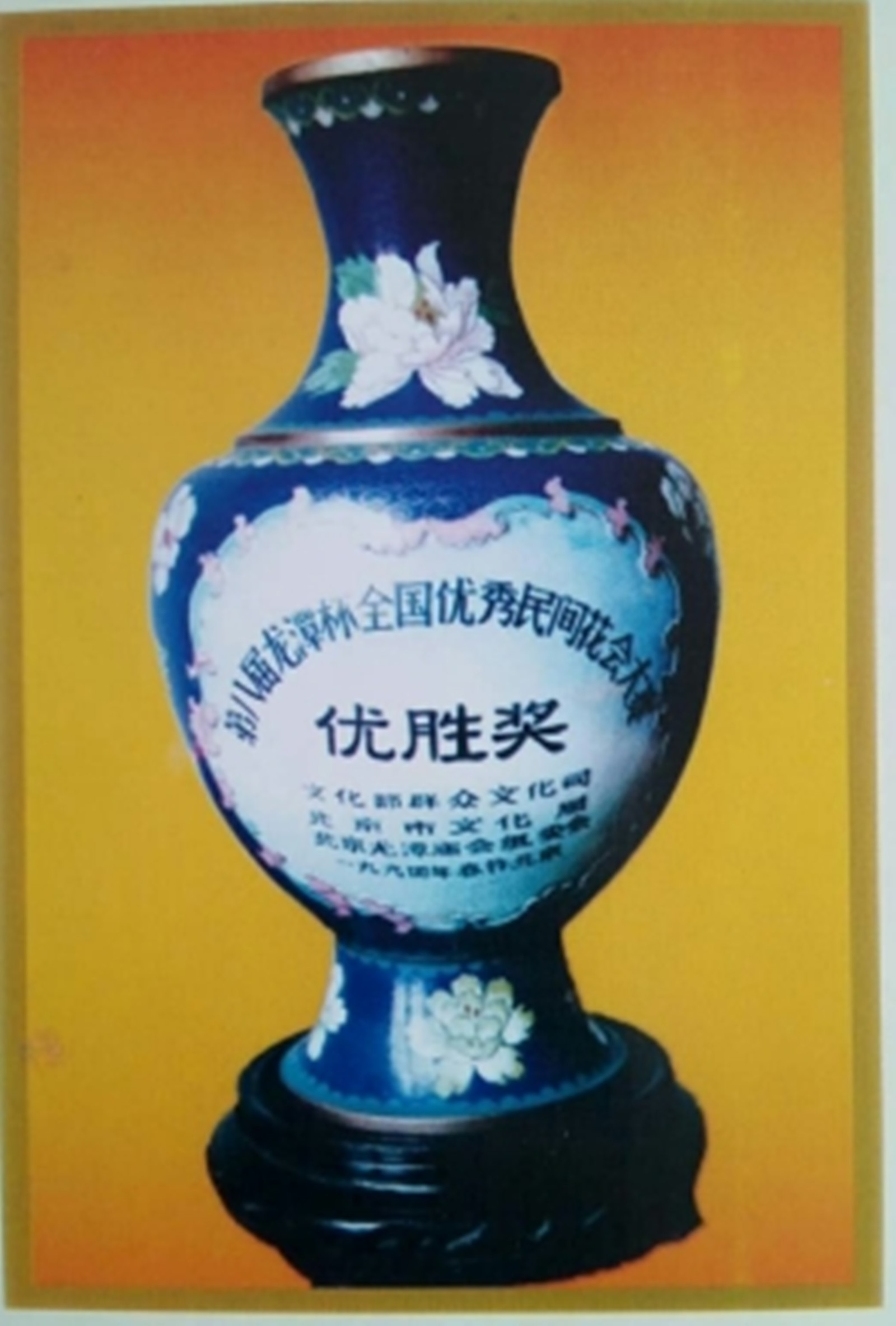

1994年第八届龙潭杯全国优秀民间花会大赛荣获优胜奖

武济文老师在文水忠治武馆成立28周年暨武术进农村展演大会

岳村鈲子队广场演出

身穿柳叶装的女演员

雷公鼓男鼓手

男演员做“单抛大铙”

佩戴金色长命锁的男演员做“弓步擦击”

身穿柳叶裙,身配长命锁的男演员

“八字阵大铙表演者的精彩表演

鈲子表演者的“弓步擦击”

广场排演之出场

广场排演之列队

广场排演之准备

广场排演之起势

广场排演之方阵_

广场排演之圆形阵

广场排演之鲜花阵

广场排演之八字阵

由鈲子、大铙大钹所围成的同心圆队形

女鼓手

身着冬季表演服的文水鈲子女演员

鈲子女演员组成的花瓣队形

优美的跨步擦击

前面擦击后面抛击

八字阵

静候演出的雷公鼓

列队

第一乐章:电闪雷鸣

第二乐章:乌云翻滚

第三乐章:普降甘霖

第四乐章:喜庆丰收1

第四乐章:庆祝丰收庆2

第四乐章:庆祝丰收2

文水鈲子女演员

演员证

大铙的“抛击”

太原国际马拉松—苍儿会公益跑启动仪式表演

苍儿会演出之男女鼓手

平日练习之电闪雷鸣

平日练习之乌云翻滚

日常练习之普降甘霖

平日练习之喜庆丰收

平日练习之岳村鈲子队队员

侯丽俊

一、 专著类

[1]章建刚.山西省民间音乐遗产的传承与保护[M].北京:中国社会科学出版社 2007.

[2]陶力璠主编.中国民俗大系(山西民俗)[M]. 兰州:甘肃人民出版社,2004.

[3]乔建中.中国锣鼓 [M] .太原: 山西教育出版社 2002.

[4]萧梅.田野萍踪[M].上海: 上海音乐学院出版社. 2004.

[5]王娟.民俗学概论[M]. 北京. 北京大学出版社. 2002.

[6]韩军.中国民族民间器乐集成·山西卷.北京 中国 ISBN 中心出版.2004 年.

[7]曹本治.中国传统民间仪式音乐研究[M]. 昆明 云南人民出版社. 2003.

[8]钱穆.中国文化史导论[M].台北: 商务印书馆. 1994.

[9]宋兆麟. 巫与民间信仰[M].北京:中国华侨出版社. 1990.

[10]汉·郑玄.诗经[M].上海:中华书局,2015.

[11]王宁宁、江东、杜晓青.中国舞蹈史[M].北京:文化艺术出版社,1998,(1) .

[12]吴存浩 于云瀚. 中国文化史略[M]. 郑州:河南文艺出版社. 2004.

[13]陶立璠. 民俗学概论. [M].北京: 中央民族学院出版社. 1987.

[14]武济文主编.文水鈲子[M].太原:山西春秋电子音像出版社。2014年9月.

[15]常峰,张林雨.太原锣鼓[M].北京:文化艺术出版社,2013:23,137,354.

[16]康宝堂.太原民间锣鼓[M].山西:山西人民出版社,1991:34-35,38.

二、期刊类

[1]刘畅.如何让文水鈲子绝技不绝[N].光明日报,2011 年8 月17 日第 014 版.

[2]张平.山西民间锣鼓乐管窥[J]. 中国音乐,1997年第4期.

[3]许江娥.山西文水县桑村麻衣仙姑庙及其祭祀民俗考述[J].中华戏曲,2009(1).

[4]] 杨高鸽.从民俗看绛州锣鼓在民间的生存与发展[J].运城学院学报, 2009 年 04 期 .

[5]陈华强.晋鼓 威风锣鼓 绛州锣鼓 [J].沧桑,2001 年 s1 期.

[6]燕李萍.鼓文化的审美构成[J]. 民族论坛, 2006 年 8 期.

[7]张月异.洪洞威风锣鼓[J]. 中国音乐, 1987 年 02 期.

[8]陈华强.晋鼓 威风锣鼓 绛州锣鼓 [J].沧桑, 2001 年 s1 期 .

[9]单红龙.论山西威风锣鼓的社会构成[J]. 黄河之声, 2006 年 04 期.

[10]单红龙.山西威风锣鼓的节奏构成[J].中国音乐学, 2006 年 02 期.

[11]黄翔鹏.论中国传统音乐的保存和发展[J].中国音乐学院,1987,(4):4-5.

[12]邢野.北方鼓与鼓文化[J].内蒙古大学艺术学院学报,2005 年 03 期 .

[13]燕李萍.鼓文化的审美构成[J]. 民族论坛 2006 年 8 期.

[14]张伯瑜.中国锣鼓乐的节奏构成[J].中央音乐学院学报 1991 年 3 期.

[15]李林.鼓的源流与发展[J].福建论坛·社科教育版, 2006 年专刊.

[16]萧萍.中国文化空间的流与变——音乐类非物质文化遗产的保护方法新探[J].中国音乐(季刊),2015,(1):105-108.

[17]张继刚.张继刚论艺术[J].北京:生活·读书·新知三联书店,2011:2.

[18]王晓坤.鼓的文化意义——豫北群鼓个案研究[J].音乐艺术,2004 年 02 期 .

[19]杨民康.音乐形态学分析、音乐学分析与民族音乐学分析[J].音乐艺术,2014(1):72.

[20]袁静芳.民间锣鼓乐结构探微——对《十番锣鼓》中锣鼓乐的分析研究[J].中央音乐学院学报,1983,(4):15-24.

[21]刘文科.太原锣鼓[N].黄河之声,2006-5(88).

[22]韩起祥.太原锣鼓《唐王出征》[N].黄河之声,2006-5(81).

[23]韩起祥.浅谈山西锣鼓[N].黄河之声,2007-(114-117).

[24]张伯瑜.中国锣鼓乐的节奏构成[J].中央音乐学院学报,1991,(3):38-44.

三、论文类

[1]杨高鸽 《二十世纪八十年代末以来绛州锣鼓传承变迁状况的考察与研究》[D].西安音乐学院, 2007.

[2]褚智慧.《山西省文水县“文水鈲子”的民俗主体与民俗传承调查研究》[D].西北民族大学,2011年.

[3]高丽洁.《明清时期山西社火研究》[D].东北:辽宁师范大学,2014:22,29-32.

[4]崔秀清.太原锣鼓研究[D].太原:山西大学,2008:12-28.

[5]刘乃天.山西民间鼓乐舞研究[D].太原:山西大学,2013:3-5,11.

[6]王玉娟.太原锣鼓中肢体语言的艺术特色及其文化意义探究[D].太原:山西大学,2015:35-40.

[7] 谢骋.山西锣鼓文献综述[J].黄河之声,2015,(9):120-121.

四、地方史料

[1](清)储大文.山西通志[M].第5册,卷二一“贡举谱八”,上海:中华书局,1990年影印版第2014页.

[2]李培信.文水县志[M].太原: 山西人民出版社,2012.

[3]薛麦喜.黄河文化丛书 民俗卷[M]. 西安 陕西人民出版社. 2001 年.

[4]乔润令.山西民俗与山西人[M].北京,中国城市出版社.1995 年.

[5]常峰,张林雨.太原锣鼓[M].北京:文化艺术出版社,2013:23,137,354.

[6]康宝堂.太原民间锣鼓[M].山西:山西人民出版社,1991:34-35,38.