寿阳,历为三晋文明的一颗璀璨明珠。秀美的山河表里,深厚的人文底蕴,编织了许许多多美丽的神话传奇。脍炙人口的南极老仙翁老寿星的传说就发生在这里。据《寿阳县志》载,“象征长寿、吉祥的南极仙翁老寿星就出生在寿阳的黄岭村。”传说中的老寿星就是寿阳黄岭壑人。老寿星出生于寿阳,又在寿阳飞天成仙,寿阳是老寿星永远的故乡。黄岭村老寿星的出生地黄岭壑,传说是寿星受玉帝的委托降生到这里填堵黄岭壑,只因他母亲受不了怀胎的煎熬,提前出生来到人世,黄岭壑最终没被天平,至今留下了一个大口子,寿阳变成了“春晚无花秋早霜”的早霜多寒地带。而老寿星堵黄岭壑、二郎担山赶太阳、老寿星帮大禹治水等有关传说,便寄予了人们把寿阳变为米粮川的美好期冀。公元2007年,在构建和谐文化、和谐社会的时代背景下,中国民间文艺家协会命名寿阳为“中国寿星文化之乡”。2009年,《老寿星传说》入选山西省非物质文化遗产名录。一时间,“藏在深闺人未识”的寿阳老寿星传说及文化遗存,终于荡去历史的浮尘,呈现于世人面前,引起了人们的普遍关注。

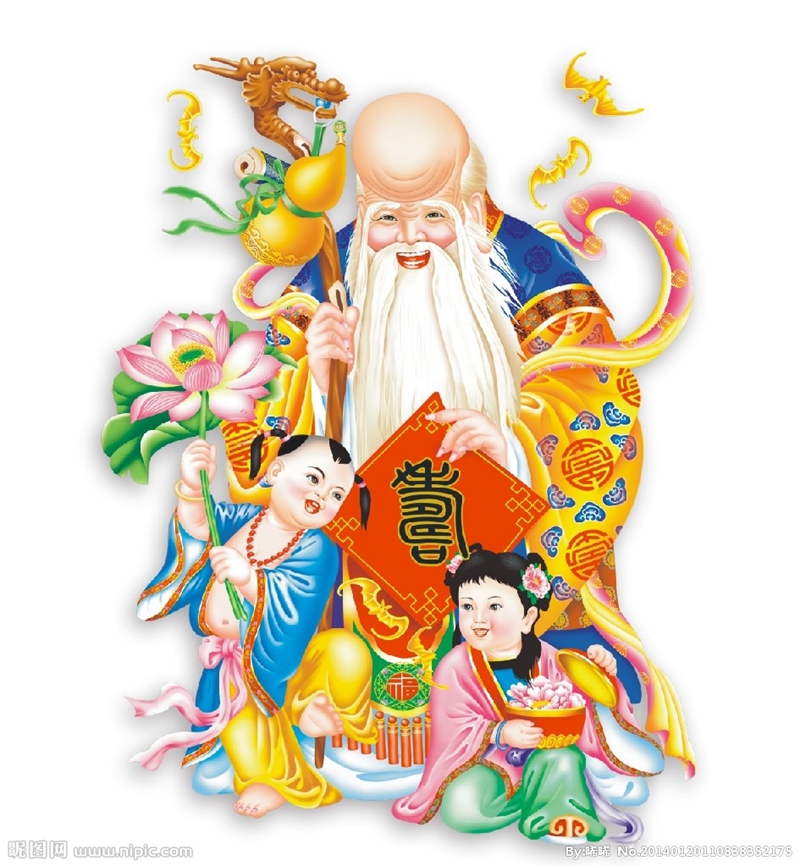

图1 老寿星

民间传说,很久很久以前老寿星就出生在黄岭山上的医护普普通通的人家。当年,黄岭山并不高峻雄伟,这地处山西寿阳西北的黄岭地带,三面高山紧锁,只有背面地势低凹,像一道深深的沟壑一样。这里每年秋天,最早经受西伯利亚寒风袭击,秋霜早降,庄稼过早冻死,致使年年歉收,这“冷寿阳”成了“苦寿阳”、“穷寿阳”。于是,人们年年盼望着能把黄岭壑堵上,寿阳便可四季如春,人寿年丰,但是年年都叫人把希望变成失望,世世代代也没能改变贫穷的面貌。

后来,这事被玉皇大帝知道了,便给土地母种下了一颗种子,让她下到凡间怀胎孕育,慢慢把黄岭壑长起来。于是,地母怀胎十月,肚子一天天长大,黄岭壑扣也一天天长起来。俗话说,十月怀胎,一朝分娩,他母亲怀他九个月零九天时,正好是农历九月九。这天,忽听肚子里有个声音在响:妈妈,黄岭壑长高了没有?”他母亲感到很奇怪,眼看着原来为小土丘似的黄岭壑增高了不少,但还是比东面的福神山低得多,于是答道:“孩子,黄岭山正在长呢,还没有长高。”伺候,肚子里再也没有声音了。从此,小孩静静地躺在母亲的肚子里,一直生不下来,只是每年的农历九月九同一天,问母亲黄岭山长高了没有。

一晃八十三年过去了,孩子的母亲已经百岁开外,她虽然很壮实,但毕竟感到有些孤独。因为母亲怀上孩子整整八十三年,尚不能分娩,自己也从当年风姿绰约的小媳妇变成了如今老态龙钟的老太婆,母亲十分着急。这年农历九月九那一天,肚里的孩子又问话时,她便回答说:“儿子啊,你为什么还不出来,却每年九月九问妈这句话?莫非你跟黄岭山有什么大关系?今天娘告诉你,黄岭山可是长得高高的了。”孩子在娘胎说:“如果黄岭山上的石狮双眼出血,我就要出生了。”这话被隔壁的屠夫听到了,就用猪血涂在石狮双眼中,母亲告诉了肚子里的儿子说:“黄岭山上的石狮可是双眼出血了。”不料,母亲话音刚落,只见一小儿“咚”地一声,急忙从他母亲肚里跳了出来,因为未足年份,孩子的头就变得长而隆起了,这就是关于寿星的特号大脑门的来历。寿星超乎寻常的怀胎时间,说明老寿星的生命非同一般,所以能长寿,也能赐给人们长寿。而老寿星的母亲百岁开外还很壮实且能够分娩生子,说明黄岭山周围甚至寿阳县长寿的百岁老人很多,事实也果真如此。

老寿星出生后也不吭声,隔窗先向北望了望,只见黄岭壑仍然没有长高,比起东面的福神山还矮一小截子。于是,老寿星重重地叹了一口气,跌坐在地上。转眼间,头发白了,背驼了,白胡子长出一大把。后来人们才知道,老寿星的出生本应给黄岭山带来幸福:一旦黄岭山长高,这一地区就会四季如春,百姓就会丰衣足食。可是,他没等到应有的时辰,致使这一愿望落空了。

且说这老寿星出生以后,活了不知多少年,寿阳北乡的人一代换一代,不知多少代了,可他还活着,于是,就送给他一个尊号,叫“老寿星”。可这老寿星因为岁数大,见识广,是黄岭山一带的长者,渐渐变得不可一世起来,在人面前摆弄老资格,动不动就指手画脚地说几句好歹,结果,逐渐失去了威信,人们慢慢不喜欢他了,管他叫“老不死的。”天上人间本一家,玉皇大帝对老寿星没有等黄岭山长到最高就出世本来就很不高兴,因为玉皇大帝原先得知寿阳本是一方宝地,福神、圣佛、黄岭诸山群峰盛景雄奇秀丽,天池云影苍松倒映,确实是有山有水再理想不过的风水宝地,他原想在黄岭山建一处离天庭较近一点的上天下界歇脚之处,没想寿星过早出世,把好端端的一块风水宝地耽搁了,如今只好跑道比黄岭山高一点的福神山上去,建造自己的出游宫寝。这就是福神山“玉皇顶”的来历,也是黄岭山没有“玉皇顶”的缘故。这个时候,玉皇大帝又听说寿星在人间倚老卖老、擅作威褔,就更加生气了。于是一天早朝时,他把太白金星宣上金殿,下旨道:“金星,人间寿星妄自尊大,有负圣托。今特派你下凡好好劝说他一番,务使他改过自新,以便日后重入天界。”太白金星应诺一声,即驾祥云向黄岭山地界赶来。

却说老寿星并不知天界要惩罚于他,此时正与一个年轻人赌气不过,怒气冲冲往家赶,忽听到一个细小的声音在后面叫道:“寿星小儿,你要往哪里去?”老寿星一听,气得毛发倒竖,扭头一看,只见一黄毛小孩,在他后面龇牙咧嘴,嘻嘻而笑。这还了得!现在的人越来越不像话了,不教训教训,就不知道天高地厚。于是喝道:“呔!黄毛小子,你说啥?”“我说,寿星小儿!”“混账东西!你乳臭未干……”“寿星小儿,你先别生气,你先回答我你见过黄河几澄清?”“小东西,你先瞧瞧老汉的胡子再说话!想知道吗?五百年黄河一澄清,我见过黄河三澄清!”黄河五百年澄清一次,他正好活了一千五百年。“哈哈!说你小你还气,看你胡子管啥事?告诉你,我见过黄河九澄清了,可现在还是个小孩儿呢!”小孩子笑嘻嘻地冲他说。这一下,可把老寿星说住了。不过,他到底见多识广,低头想了想,立刻明白过来:这一定是碰上了仙人,点化他不要倚老卖老。想罢正要抬起头来认个错,不想那小孩儿已不见了。从此以后,老寿星明白了“山外有山,天外有天”的道理,不再摆老资格了,而是处处为小辈作表率,一心为人间谋幸福,没有多久,人们便又逐渐喜欢上他了,把他看做一个慈祥可亲的长辈,凡是前来求助者他都有求必应,乐善好施。渐渐地,寿星带给人们健康长寿,成了人们尊崇的神仙,永久地与黄岭壑、与寿阳古邑的人们天长地久的生活在一起。

图2 老寿星

又过了多年,王母娘娘设宴招待众神仙,大家提起“老寿星”在人间的所作所为,太白金星说:“他现在已经改过自新啦。”众神听了,赞叹不已。宴罢,即联名上奏玉帝,建议将老寿星召回天庭,玉帝听了很高兴,当即下诏召老寿星回天庭,并赐仙鹤一只,蟠桃一颗,金手杖一根,封为“南极仙翁”。

黄岭壑的人们再也没见到过这位受人尊敬的老寿星。有人说,一天晚上看见老寿星飘飘然上了天,大概是成了仙了,人们都信以为真。

追溯历史,《左氏春秋·重己》有言:“无贤不肖,莫不欲长生久视。”人欲长生不老的梦想,几乎与人类进化史一样久远。自古到今,中国人从未中断过对长寿的追求,老寿星成仙、嫦娥偷灵药、秦始皇求仙、汉武帝炼丹……民间流传着一个个动人的经典传说和故事。其中,传承最广、影响最大、应用最多的当数“老寿星”的形象与传说。何谓“老寿星”?《辞海》释:寿星即天文学上的“老人星”,亦称“南极老人”、“南极仙翁”。它是银河系中亮度较大的一颗恒星,大约再过12000年,老人星将恰好位于地球的南极附近,那时地球自转轴的南极将指向老人星,故称之为“南极星”。《史记·封禅书》言:“寿星,盖南极老人星也,见则天下理安,故祠之以祈福寿也。”旧俗以此星为司长寿之神,谁要能看它一眼,就能长命百岁。有“主长寿,子孙昌”之说。民间人们把他绘画成老人模样,白胡须,持拐杖,头部长而隆起,常伴以鹿鹤、仙桃、灵芝、葫芦等长寿吉祥物。寿星也是被祝寿人的称呼,亦用以尊称高寿的人。可见,古老而神秘的“老寿星”文化,是中华长寿文化的精髓与图腾。

图3 老寿星

正是在五千多年的历史长河中,寿阳以秀丽的山川、丰富的物产、古老的人文自然景观和长寿健康的形象屹立于中华文明的金字塔中。寿阳县历史悠久、文化古老、脍炙人口的南极仙翁老寿星的传说就发生在这里。据《寿阳县志》记载,“象征长寿、吉祥的南极仙翁老寿星就出生在寿阳的黄岭村。”地处寿阳县西南的黄岭地带,三面高山紧锁,只有西面地势稍低,像沟壑一般,人们把这个地方叫做黄岭壑。传说,老寿星就是寿阳黄岭壑人。

对黄岭老寿星遗址探索是华夏文明发祥地的重要组成部分,具有历史意义。老寿星故里有着无比丰富的老寿星文化资源,可以真正传承古文化。在过去所谓老寿星,都只是民间传说,甚至是神话传说。这就使老寿星长期悬浮于民间传说中,在这几千年来,得不到史迹的证实,在老寿星故里的探索中,从多方寻获了许多文物遗存物的证物证明,提供了有力的佐证。特别是大、小松婆,丹凤、祭坛等极少见的文物的发现,不仅确证了老寿星的存在,而且表现出华夏古文明,从而使老寿星迄今为止铁证如山,不再是传说了,而是成为了确凿历史。

寿阳,因居寿水之阳而得名,一个“寿”字,一个“阳”字,单就这个县名,就与长寿结下了不解的渊源。寿阳作为“寿星故里”,神奇的寿星传说和神秘的寿星遗存,构成了寿阳独特的寿星文化大观。

寿阳有文字记载的历史已有两千五百多年,据史书记载,尧始分天下为九州,舜时“以冀州南北阔天”,相传寿阳原称为“冀州”,同时,从地质、地貌考证,寿阳地质形成年代很早,当在古生代泥盆纪与石炭纪之间,距今约四亿年至两亿八千年。

建国以来,寿阳从鹿泉诸山之中发现过不少石斧、石锥等,从县东尹家庄、高垴一带发现兵器箭头、石片、介壳等二十万年前的人类遗物,由此可知寿阳当属旧石器时代中期,类似于“丁村人”文化。

图4 老寿星

根据《寿阳县地方志》《寿阳民俗》,寿阳寿观庙宇甚多,较大的就有一千多座,至于一些不起眼的小庙,更是无以统计。庙会系指一些较大的祭祀活动,一些小寺小庙的祭祀不在其内,庙会多是联村举办,它所祭祀的神,除佛家、道家的以外,还有天上的诸神,久而久之形成定俗。由于多数庙会以唱戏酬神为主,故耗资之巨,规模之大,参加人数之多,都是相当可观的。届时商人云集,摊点林立,遂成为中国集市的一种形式,也有“庙市之说”。

寿阳山环绕寿阳城,是寿阳古道中的晋中小盆地。从明清以来历代文人墨客,以登寿阳朝阳阁、观寿阳为惬事。明代霍宵韬《东河望阁》“绣阔花开香满蹊,提壶共步小河堤。山城雾卷千岩合,画阁虹飞万木低。野鸟翩翩征路稳,朝霞缭绕老僧迷。桥边杨柳年年绿,长伴烟云拂涧畦。”明代吴祚昌的《寿水清波》“古邑城南漾碧波,淙淙寿水抱山阿。要罗出处天泉少,颉纥分来地气多,百道明霞飞玉练,一行白鹭绕清河。农桑劝罢归与晚,俯听潺溪日此过。”

其中,吴祚昌先生称之为寿水清波的地方,就是千年来历代文人墨客所歌颂的长寿之水——寿水河,寿水河其水碧波粼粼,清澈见底。相传当山洪暴发时,浊浪排空,泥沙俱下,而浊浪前始终有一段清波在奔涌,当地老百姓传饮此水可以祛病延年。自古以来,当地人就有趁洪水下山时赶去喝清波水的习俗,为的就是健康长寿,这也是河名为“寿”的缘由,明清时期还把“寿水清波”列为寿阳八景之一。

除此以外,寿阳还有相传当年老寿星居住的“寿星洞”;以“寿”字或“万寿”字样所记载遗留的晋代始建、元代重修的万寿宫;白家庄的宝寿寺;南燕竹的圣寿寺以及黑水村的两座福田寺等,特别是鹿泉山中“老寿星”飞仙的地方——万福洞,自古以来就是当地举行各种形式的祭祀活动的地方。寿阳民间对“寿”字的直用和化用,达到了痴迷的程度。如寿联、寿樟、寿材、寿酒、寿糕、寿豆腐、寿宴、长寿山、寿星泉等,几乎涵盖了人们衣食住行和民风民俗的各个方面。

在寿阳,凡是百姓能说得出的山川河流、地方名称,几乎都有一个和寿星有关的故事,它们以动人的情节、朴素的方言、曲折的情节、独特的叙事方法塑造了人性味浓厚的寿星形象,浸染了寿阳的地域特色,展示了三晋大地的民俗风物。这当中比较集中的主题就是长寿,教育人们用健康向上的心态对待生活,用好布乐施的品德扶弱济贫,用乐于奉献的精神回报社会,以至生生不息,代代相传。

在社会生活中,各式各样的“寿”文化的空间和实物,寄予着人们吉祥、长寿、忠孝、善良的种种向往,更是千变万化,让人目不暇接。而所有这些与“寿星”有关的“寿”文化,吉祥长寿的文化传承,在寿阳大地俯拾皆是,无处不在。有的书画作品以梅、桃、菊、松、柏、鹤等象征长寿,春色吉祥;有的宅院饰件如砖雕、石雕、木雕、象形石、根雕、柳编、五谷画等以寿物崇拜,以柏谐百,以竹谐祝,以鹤谐贺,花样繁多。民间艺人创作的“万寿图”“千寿图”“百寿图”“祝寿图”“贺寿图”“福禄寿三星”象形方斗,或为中堂条幅,或为照壁影画,或为年节联图,更是寄托了人们健康长寿生命不老的美好愿望。在中国民间千百年来被推崇具有长生不老神奇本领的老寿星、二郎神、太白金星、大禹、老君爷、轩辕圣帝以及民间八仙等各路中华始祖、佛道仙人、吉祥物像,所有这些,构成了寿阳人祈福求祥,盼望自己寿运长久的一幅幅美丽神奇的寿文化的瑰丽景观。

神奇美丽的寿星文化源远流长,在中国的历史故事、神话传说与文学作品中,寿星出世、老君种药、寿星治水、仙翁驾鹤、南极寿星、麻姑献寿、八仙祝寿、蟠桃赴会等故事,可以说是家喻户晓。在社会生活中,各式各样的“寿”文化空间和实物,寄予着人们吉祥、长寿、忠孝、善良的种种向往,更是千变万化,让人目接不暇。而所有这些与“寿”有关的“寿”文化,在寿阳大地俯拾皆是,无处不在。

图5 老寿星

寿阳境内寺观庙宇甚多,较大的有1000多座,至于一些民间小庙更是不计其数。而在这些寺观庙宇中,大都会见到以“寿”为内容的活动踪迹和文化空间,至于以“寿”字或万寿的字样图案组合,则无一例外地会出现在门楣、柱础、照壁、屋檐、窗棂、炕围、镜匾、妆奁、寿器等生活处所、生活用品中。目前仅以寿星长寿为核心的庙宇,就有著名的寿阳城中最大的晋代始建、元代重修的万寿宫;白家庄的宝寿寺;南燕竹的圣寿寺和寿阳城以及黑水村的两座福田寺等等,特别是圣佛山的寿星台、寿星槐、米面沟、刀架板、福神山的寿星壁、寿星桥、鹿泉山的飞仙台、万福洞、长寿山的长寿寺、长寿钟等等,自古以来,就伴随着民间各种形式的祭祀、祈愿、秒回、娱乐等活动一直延续下来。

至于在平常的风俗习惯中,寿阳人更是把对“寿”的崇拜和敬仰注入到社会生活中的每一个角落,“寿”成了一种生命的象征、文化的图腾。“寿”文化,也成为人的一种生命文化的寄托崇拜。在寿阳,孩子从一生下来,就算进入了“寿”的文化氛围。孩子出生后为祈求成活,多有以寿取名的,如寿生、长寿、玉寿等,还要带上镌刻有“长命百岁”“长寿”字样的银锁,直到意味着长大成人十二岁时才可“开锁”。满月后亲友们要送虎虎帽、相公帽或塔塔帽,在帽前顶上要缀银饰老寿星。孩子在出生百日那天,要做百日,姥娘(外婆)送“黄腰黑肚”坎肩,妗妗送“百寿衣”,所谓“姑姑的鞋,姨姨的袜,姥娘的裤儿百疙褶”(为从邻居亲友一百家中凑成的杂色步缝制,寄寓百家帮扶长命百岁)。中年以后到了老年,老人过生日叫寿诞、寿辰、寿恺等;为老人举行寿宴的厅堂叫寿堂,在寿堂上还要供奉西王母、麻姑献寿、八仙等神仙画像,寿宴桌上挂摆的有寿屏、寿伞、寿幛、寿彩等;供照明的有寿烛、寿灯等;供饮食的有寿宴、寿山(枣山)、寿酒、寿面、寿桃、寿糕;祝寿的文章被称为寿序;用于祝寿的文艺形式有寿词、寿诗、寿联、寿画、寿乐、寿曲等;用来祝寿的贺礼为寿贴、寿卡、寿金;把被祝寿的人称为“寿星,年纪大的称为“老寿星”。

2007年,寿阳被命名为国内唯一的“寿星文化之乡”,除了诸多的历史文化原因之外,还有一个很重要的原因就是寿阳县交通便利,自然风景优美,物产丰富,气候宜人,很适合人们养生健身。五千年来,中华悠久灿烂的文化能够代代沿袭,并成为中华民族发展进步的动力,是我们的先辈传承、扬弃、超越的结果。人类文化的发生发展是一个文化自身的客观延续和人的主观创造相统一的辩证过程,继承和超越传统文化是人类义不容辞的双重使命。寿文化作为文化大系的一支,一直与我们的传统文化相生相伴,共存共荣,并渗透到人类社会的各个领域。随着社会的进步、现代科学文明的发展、人类生活水平的不断提高,人们祈福求寿的心理愿望越来越强烈。人文社科领域不断研究、挖掘、整理、开发寿阳寿星文化的精华,结合现代生命科学理念,将其转化成文化产业,具有广阔的市场前景和重大的现实意义。

文化产业在当今全球范围内展现出强大的发展势头,并对全球化进程的诸多方面产生了广泛而深刻的影响。面对全球化背景下世界文化产业不断发展的新态势,作为具有悠久历史和深厚底蕴的寿阳寿文化有理由,也应该加速研究、挖掘、整理、传播和升华,蒋国瑞、刘彩青曾对寿阳寿文化的进步、发展和转化做出若干思考,并提出了相关建议。

图6 寿

寿阳诸多文化的核心是寿文化,在现代生命科学中,人的寿命除了与生命机体内在的固有规律有关外,还与人的心理状态、生活环境、生活方式有密不可分的关系,这正是寿阳寿文化之所在,正是它与现代生命科学的契合点。寿阳寿文化的核心就是追求人与自然的和谐统一,人与自然全面、协调、可持续发展。因此,只有深刻认识寿阳寿文化的重要性,才能打造“寿阳文化之乡”的寿文化品牌,用寿阳人独有的文明语言、文明行动、文明形象、文明成果向全国、向全世界展示寿星文化之乡的独特魅力,从而推动寿阳走向全国,走向世界。要倾力推出寿文化成果,将文化转为产业和生产力的基石。打造“寿星故里”的品牌,创立和发展寿阳寿文化产业。

目前,寿阳县政府、寿阳寿星文化产业学会的负责人,对打造“寿星故里”品牌,开发传播中华寿文化,提高寿阳知名度已经提出了合理可行的方案。具体是:第一,建设大型长寿祭祀广场,打造全球第一长寿福地,第二,建造寿星文化展览馆,传播中华寿文化。第三,筹资拍摄《寿星传奇》电视剧,编辑出版《寿星故里》系列丛书,第四,开发寿星旅游文化资源,开辟新的旅游文化市场第五,举办长寿文化节,发扬尊老敬老风尚。

寿阳“寿星故里”的文化品牌一定能够在全省、全国乃至全世界打响,推动中国寿文化产业的发展。

1.“油柿子”

在寿阳县,由此而衍生的长寿饮食文化比较有名。油柿子是山西省寿阳县独具风味的传统名吃,也是当地人民逢年过节、迎亲送友的必备佳品。相传寿阳县是老寿星的诞生地,据说寿星出生时身体羸弱不堪,因常年食用柿子身体日益强壮,得道成仙,飞升天界。后来,寿阳渐渐成为“春晚无花秋早霜”的高寒地带,百姓没有柿子来供奉“老寿星”,特意用红糖稀把面和起来,捏成柿状,用油炸熟,拿绳串起来,供献祭祀,寿阳人称“大供”。年代日久,这种民间食品流传下来,成为今天寿阳的一个特色产品。许是常食“油柿子”之故,寿阳的长寿人渐渐多了起来。

制作油柿子需要主料面粉500克,辅料饴糖(小米饴最佳)250克,白糖50克,碱少许,清水150克,胡麻油120克(实耗)。制作时,先将饴糖放入盆内,将清水和碱面溶合在一起成碱水,分几次倒入饴糖内,不断搅匀使饴糖颜色由棕黑色变成灰白色,再变成棕黑色(比原饴糖色略重),再将250克面粉倒入饴糖水内搅匀(但不要多搅)。将另外250克面粉放在案板上,倒上面糊,搋和成软面团。揪一小块面团(约重70~80克)放在案上,左手托面团底,右手向前推搓(似揉馒头)把面团搓成圆锥形,掐去锥头,按扁成圆肚形,再用筷子在掐去尖端的中心缓缓扎一小孔用手轻轻拿起,贴锅边下入温油锅内(火不宜大),炸至金黄色捞出即成。

老寿星传说所衍生的各种民间技艺和食品,是中华民族关于“寿”文化的重要载体,而油柿子则成为寿文化遗产的典型代表,同时它还牵系着“寿星会”、“过百日”、“百寿衣”、“吃寿山”、“做寿”等诸多民俗活动,反映了劳动人民对生命的追求和美好生活的向往。

2. 寿阳剪纸

寿阳民间剪纸发源于黄河流域中部,是黄河文化发祥地极为古老而原始的传统民间美术形式。它借助方寸天地,以历史传说为内容,以朴素的五色彩纸为原料,创作了大量的剪纸作品,这些作品表现了华夏民族勇于斗争、爱国爱家、坚强勇敢的民族精神,表现了寿阳古老的山川文化积淀。

寿阳福寿剪纸的原料一般为红纸或红色宣纸,工具为纸捻、剪子(或刻刀)以及画好的图样,或者直接凭着臆想构思构图,叠成五到六层,一气剪(刻)成。寿阳剪纸具有北方地区粗犷、厚重、淳朴的特点,创作的主题多为祈求福寿、象征吉祥的内容,体裁格式上,根据当地民俗与实用需要因物、因事而构图而创作。代表作品有《老寿星故事》、《浮化山传说》、《福寿之乡》、《寿阳八景》、《十二生肖》等系列。

寿阳福寿剪纸是寿阳“寿文化”的重要组成部分和传播载体,表达了民众对美好生活的期盼与憧憬,具有重要的文化艺术价值。

3.寿阳耍叉

寿阳耍叉是流传于寿阳县黑水村一带的民间杂技形式。据老艺人回忆,旧时当地每年要在六月初四到鹿儿山赶会,为寿星祝寿或得雨还愿,六月初六还要在黑水村赶会。届时要请巫师念动咒语,驱邪辟鬼,消难免灾,耍叉是- 上的必演节目。清中后期,寿阳地区习武成风,大批武术、杂技把式涌现,耍叉技艺日臻完善,曾被召入宫中为慈禧太后做专门演出。

寿阳耍叉就是在武术中诞生的一种民间杂技表演形式,表演者十至五十人,赤背赤膊上下滚动着铁叉,表演时铁叉在手、臂、肩、背、脖、胯、腋、膝、腰、臀、腕、髁、头等全身部位不停转动,铁环不时发出阵阵响声,围观者拍手叫好。还有一种小铁叉,长仅二尺,较大铁叉易于掌握,表演时两手持两根尺余短棍,上下翻动,甚是别致。据老艺人回忆,耍叉的表演套路古代有50多种,现在能够想起来的有插花盖顶、二郎担山、海底捞鱼、凤凰展翅、金钩钓鱼、金鸡劈马、单双膀花、金丝缠蔓、蛇心背剑、金鸡串瓣、歪大瓮、打把儿、掏麻雀、高飞叉等30余种。演出者一般头罩白毛巾,身挂红兜肚,上身赤膊,下身穿黑裤,脚穿煞鞋。演出道具有四尺长铁叉每人一根,一端为叉,另一端为梭、红缨、铁环,分大、小两种。

在寿阳,人们把民间杂技武术耍叉作为健身锻炼和民俗表演的一种方式,每逢重大节庆日都要进行活动;它不仅是一种民间杂技,也是“寿文化”的重要内容,对研究寿阳地区的历史、民俗、传统杂技等方面具有重要学术价值。

暂无

王倩

[1]《寿阳县志》[M].寿阳县志纂委员会编.山西人民出版社,1989.6.

[2]《寿阳民俗》[M].岳守荣 编著,北岳文艺出版社,1996.6

[3]《寿阳民间故事集成》[M].寿阳民间文学集成编委会,山西省寿阳民间文学集成编委,1988.5.

[4] 晋中民俗[M].杨润甫,华龄出版社2006,

[5] 民俗学概论[M]. 上海文艺出版社,钟敬文主编,1998.

[6]晋中历史文化丛书 [M].中共晋中市委, 三晋出版社,2016.

[7]民俗文化与民俗生活[M]. 中国社会科学出版社,高丙中著, 1994.

[8]山西民俗[M]. 山西人民出版社, 温幸,薛麦喜主编, 1991.

[9]中国地方志民俗资料汇编[M]. 书目文献出版社, 丁世良,赵放主编, 1989.

[10]宋玉婷.山西寿阳斥资打造寿文化影视城[N].中国旅游报,2010-02-24(014).

[11]程天赐.“中国寿星文化之乡”落户山西寿阳[N].农民日报,2008-01-26(005).